Содержание

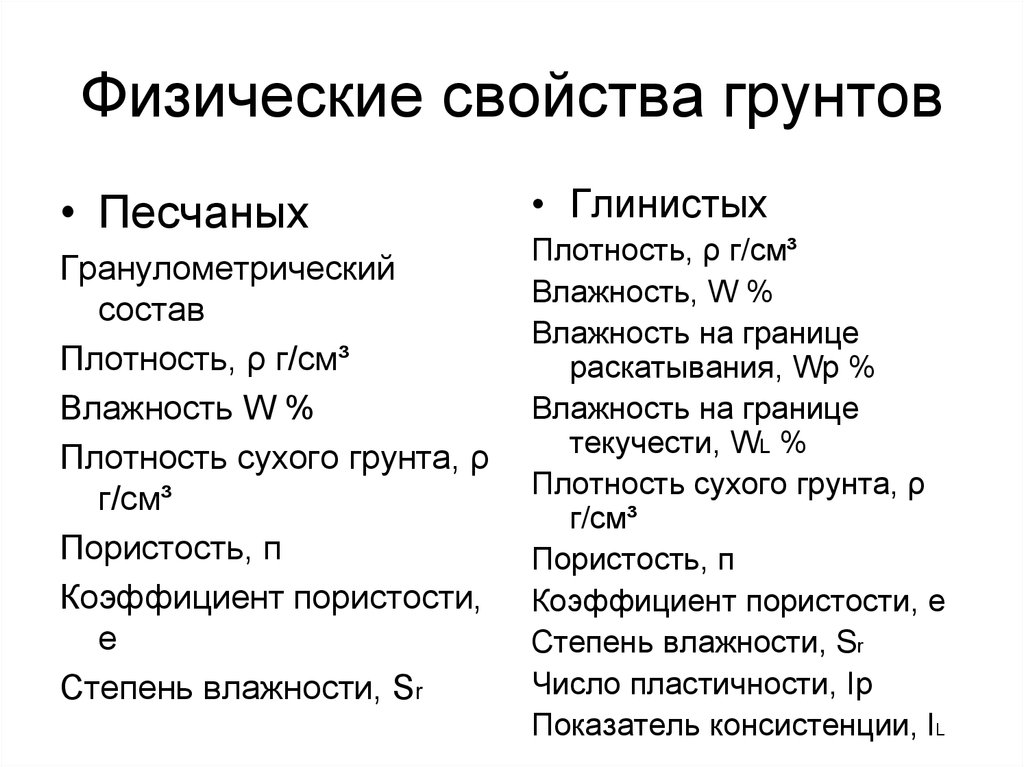

2. Определение физико-механических свойств грунтов.

Все грунты

различаются по структуре, текстуре,

условиям залегания, минералогическому

и петрографическому составу, что

обуславливает различие их физико-механических

свойств.

Физические

свойства

характеризуют физическое состояние

грунтов. Важнейшие физические свойства:

плотность, влажность, пористость,

пластичность и т.д.

Водные свойства

проявляются в отношении горных пород

к воде. Они характеризуют способность

породы изменить состояние, прочность

и деформируемость при взаимодействии

с водой, поглощать и удерживать воду,

фильтровать ее. Важнейшие водные

свойства: водоустойчивость (растворимость

воде), влагоемкость, водоотдача,

капиллярность, водопроницаемость и др.

Механические

свойства

определяют поведение грунтов при

воздействии на них внешних нагрузок

(усилий). Различают прочностные и

деформационные и свойства.

Задание посвящено

определению показателей, которые

используются для оценки вышеописанных

(физических, водных и механических)

свойств дисперсных грунтов, а также

изучению методов их определения.

В соответствии с

указанным вариантом (Приложение 1) для

каждой из трех проб грунта рассчитать

по формулам основные показатели,

характерные для связных и несвязных

грунтов, определить наименование каждого

образца и дать его полную характеристику.

Основным критерием

для определения группы дисперсного

грунта – связный или несвязный, является

число пластичности.

Если Ip≤0,01

(1%), то

дисперсный грунт является несвязным

(песчаным или крупнообломочным), если

Ip>0,01,

то грунт связный, глинистый (супесь,

суглинок или глина).

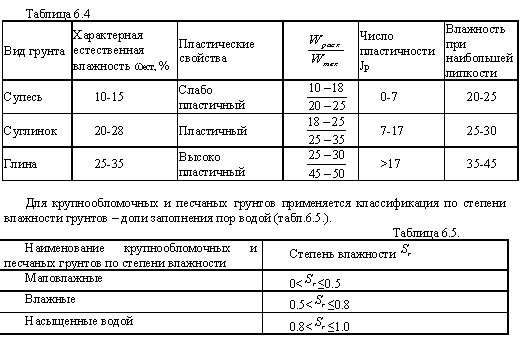

Для глинистых

грунтов

классификационными характеристиками

являются: число пластичности, показатель

текучести, просадочность, набухаемость,

водопроницаемость, наличие органики,

степень водонасыщения, степень морозной

пучинистости.

Наименование

(разновидность) глинистого грунта

определяют по числу

пластичности (таблица

1).

Число пластичности

Ip

– разность

влажностей, соответствующая двум

состояниям грунта: на границе текучести

WL

и на границе раскатывания Wp.

WL

и Wp

определяют по ГОСТ

5180 (таблица 1).

(1)

Основные разновидности

грунтов по Ip

(по

ГОСТ 25100-95, табл.Б.11)

Таблица 1

Разновидность | Чисто пластичности, |

Супесь | 0,01—0,07 |

Суглинок | 0,07—0,17 |

Глина | >0,17 |

Примечание^

Илы подразделяют по значениям числа

пластичности, указанным в таблице, на

супесчаные, суглинистые и глинистые.

Если Ip<0,01

(1%), то

дисперсный грунт является несвязным

(песчаным или крупнообломочным).

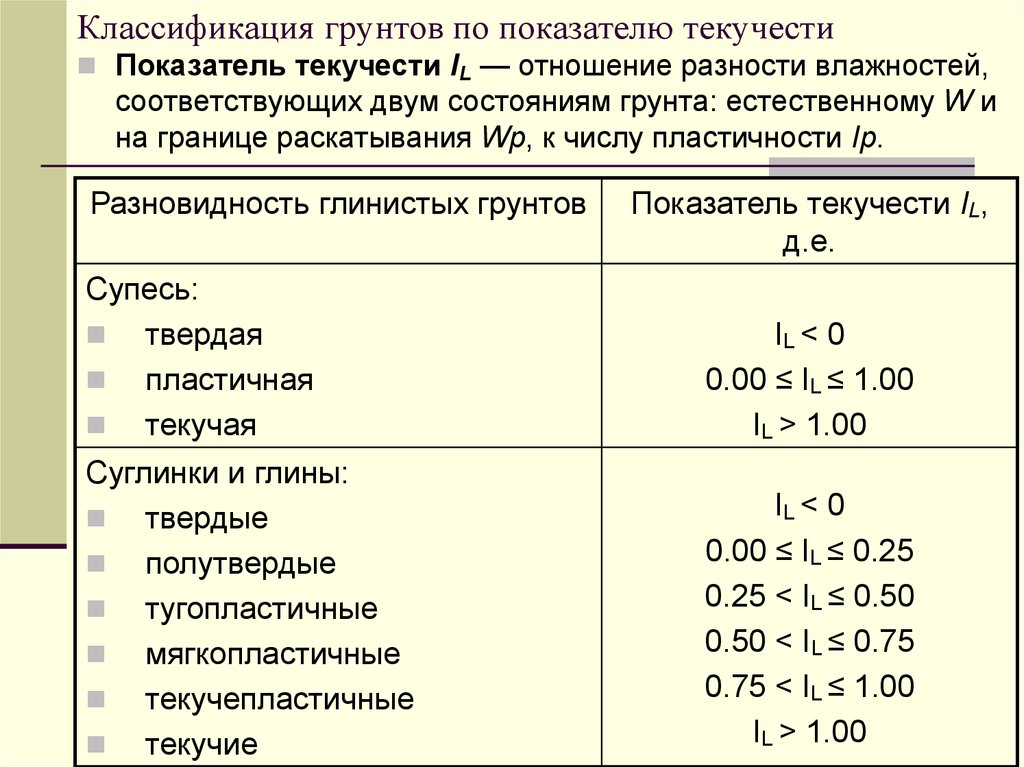

Для характеристики

консистенции глинистого грунта в

строительных целях используют показатель

текучести (консистенции) IL:

(2)

где

W

– естественная

влажность грунта, д.ед.;

Wp

– нижний

предел пластичности (влажность на

границе раскатывания), д.ед.;

Ip

– число

пластичности, д.ед.

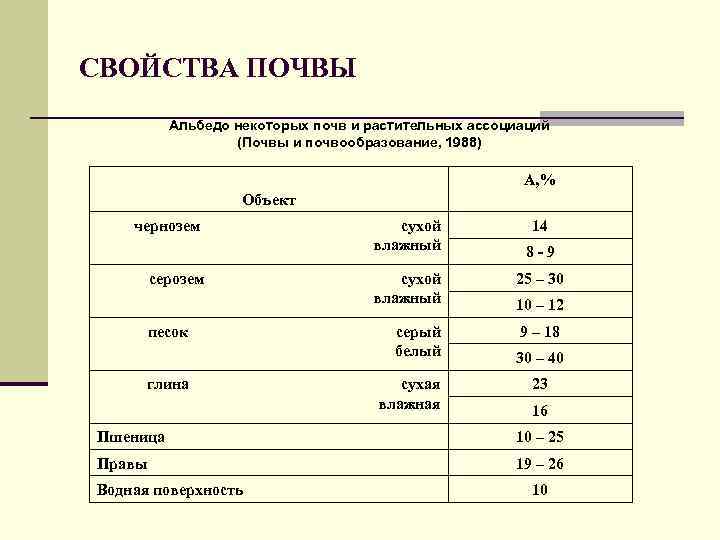

Основные разновидности

глинистых грунтов по IL(по

ГОСТ 25100-95, табл.Б.14)

Таблица 2.

Разновидность | Показатель |

Супесь: | |

— твердая | < |

— пластичная | 0–1 |

—текучая | > |

Суглинки и глины: — твердые | <0 |

—полутвердые | 0–0,25 |

—тугопластичные | 0,25–0,50 |

—мягкопластичные | 0,50–0,75 |

—текучепластичиые | 0,75–1,00 |

— текучие | > |

3.

По гранулометрическому составу и числу

пластичности Ip

глинистые группы подразделяют согласно

таблице 3

(ГОСТ

25100-95, табл.Б.12).

Таблица 3

Разновидность | Число пластичности | Содержание |

Супесь: | ||

—песчанистая | 0,010,07 | 50 |

—пылеватая | 0,010,07 | < |

Суглинок: | ||

—легкий песчанистый | 0,070,12 | 40 |

—легкий пылеватый | 0,070,12 | 40 |

—тяжелый песчанистый | 0,120,17 | 40 |

— тяжелый | 0,120,17 | < |

Глина: | ||

— легкая | 0,170,27 | 40 |

—легкая пылеватая | 0,170,27 | < |

—тяжелая | > 0,27 | Не регламентируется |

4.

По наличию включений глинистые грунты

подразделяют согласно таблице 4 (ГОСТ

25100-95, табл.Б.13).

Таблица.4

Разновидность | Содержание частиц % |

Супесь, суглинок, | 1525 |

Супесь, суглинок, | 2550 |

5.

По относительной деформации набухания

без нагрузки sw

глинистые грунты подразделяют согласно

таблице 5 (ГОСТ 25100-95, табл.Б.15).

Грунт набухающий

— грунт,

который при замачивании водой или другой

жидкостью увеличивается в объеме и

имеет относительную деформацию набухания

(в условиях свободного набухания) sw

0,04.

Относительная

деформация набухания без нагрузки sw,

д. е. —

отношение увеличения высоты образца

грунта после свободного набухания в

условиях невозможности бокового

расширения к начальной высоте образца

природной влажности. Определяется по

ГОСТ

24143.

(3)

— величина абсолютной

деформации грунта при набухании, мм.

— высота образца

грунта с природной влажностью при

природном давлении (на глубине отбора

образца), мм.

Для расчетов h0

=50мм.

Таблица 5

Разновидность | Относительная |

Ненабухающий | <0,04 |

Слабонабухающий | 0,04—0,08 |

Средненабухающий | 0,080,012 |

Сильнонабухающий | >0,12 |

6.

По относительной деформации просадочности

sl

глинистые грунты подразделяют согласно

таблице 6 (ГОСТ 25100-95, табл.Б.16).

Грунт просадочный

— грунт,

который под действием внешней нагрузки

и собственного веса или только от

собственного веса при замачивании водой

или другой жидкостью претерпевает

вертикальную деформацию (просадку) и

имеет относительную деформацию просадки

sl

0,01.

Относительная

деформация просадочности

,

д. е. –

отношение разности высот образцов,

соответственно, природной влажности и

после его полного водонасыщения при

определенном давлении к высоте образца

природной влажности. Определяется по

ГОСТ

23161.

(4) где

— дополнительное сжатие (просадка)

грунта в результате замачивания, мм;

—высота образца

грунта с природной влажностью при

природном давлении (на глубине отбора

образца), мм;

Для расчетов h0

=50мм.

Таблица 6

Разновидность | Относительная |

Непросадочный | <0,01 |

Просадочный | 0,01 |

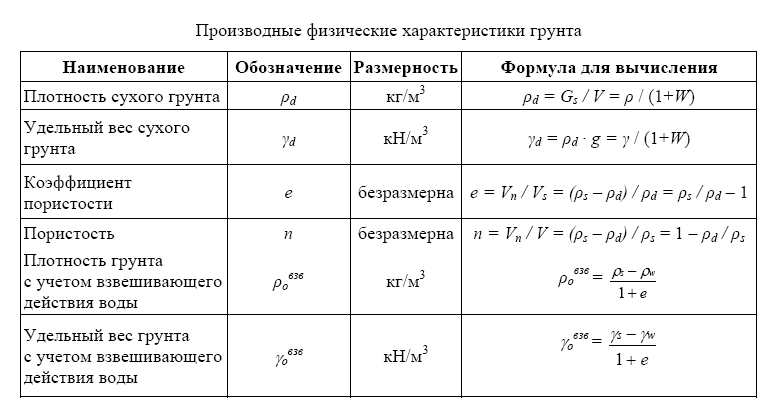

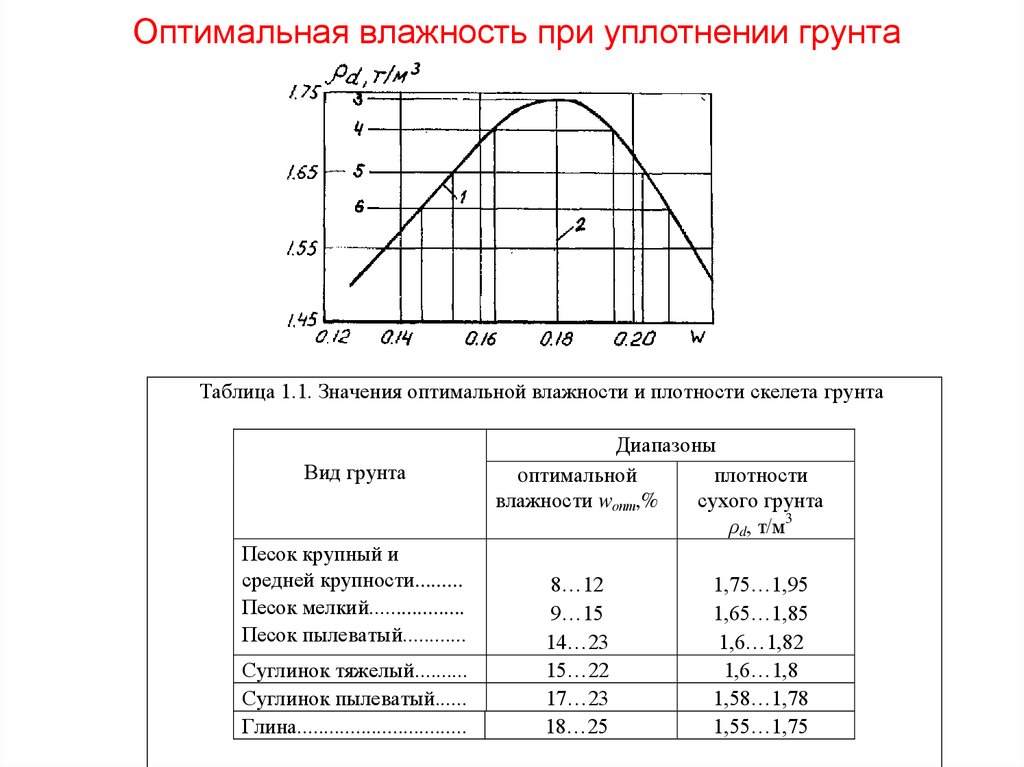

Рассчитывают

плотность

сухого грунта

d,

г/см3

– отношение массы грунта (за вычетом

массы воды и льда) к его объему:

(5)

где

— плотность грунта, г/см3;

W

— влажность

грунта, д. е.

Пористость

грунта n,

%, доли ед., – отношение объема пор ко

всему объему грунта:

(6)

где ρs

–

плотность

частиц грунта – масса единицы объема

минеральной части, г/см3;

d

– плотность сухого грунта,

г/см3.

Средние значения

ρs

песчаных

и пылевато-глинистых грунтовследующие

(в г/см3):

песок – 2,66; супесь – 2,70; суглинок –

2,71; глина – 2,74.

Коэффициент

пористости е,

доли ед., – отношение объема пор к объему

твердой части скелета грунта:

или (7)

Коэффициент

водонасыщения (степень

влажности)

Sr,

доли ед., – степень заполнения объема

пор водой:

(8)

где ρs

– плотность

частиц грунта, г/см3;

W

– природная

влажность, доли ед.;

е

– коэффициент

пористости, доли ед.;

ρw–

плотность

воды, принимаемая равной 1,0г/см3.

Определяют степень

морозной пучинистости грунта

по его полной характеристике, таблица

7 (по ГОСТ 25100-95, табл. Б.27).

Б.27).

По относительной

деформации пучения fn

грунты подразделяют согласно таблице

7.

Грунт пучинистый

— дисперсный

грунт, который при переходе из талого

в мерзлое состояние увеличивается в

объеме вследствие образования кристаллов

льда и имеет относительную деформацию

морозного пучения fn

0,01.

Таблица 7.

Разновидность | Относительная | Характеристика |

Практически | < | Глинистые при Пески гравелистые, Крупнообломочные |

Слабопучинистый | 0,01 | Глинистые при Пески пылеватые Крупнообломочные |

Среднепучинистый | 0,035 | Глинистые при Пески пылеватые Крупнообломочные |

Сильнопучинистый | > | Глинистые при IL Пески пылеватые |

12.

По относительному содержанию органического

вещества Ir

глинистые грунты и пески подразделяют

согласно таблице 12 (по ГОСТ 25100-95,

табл.Б.22).

Какие бывают методы определения механических свойств грунтов

- Главная

- Статьи

- Методы определения механических свойств грунтов

Задать вопрос

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге

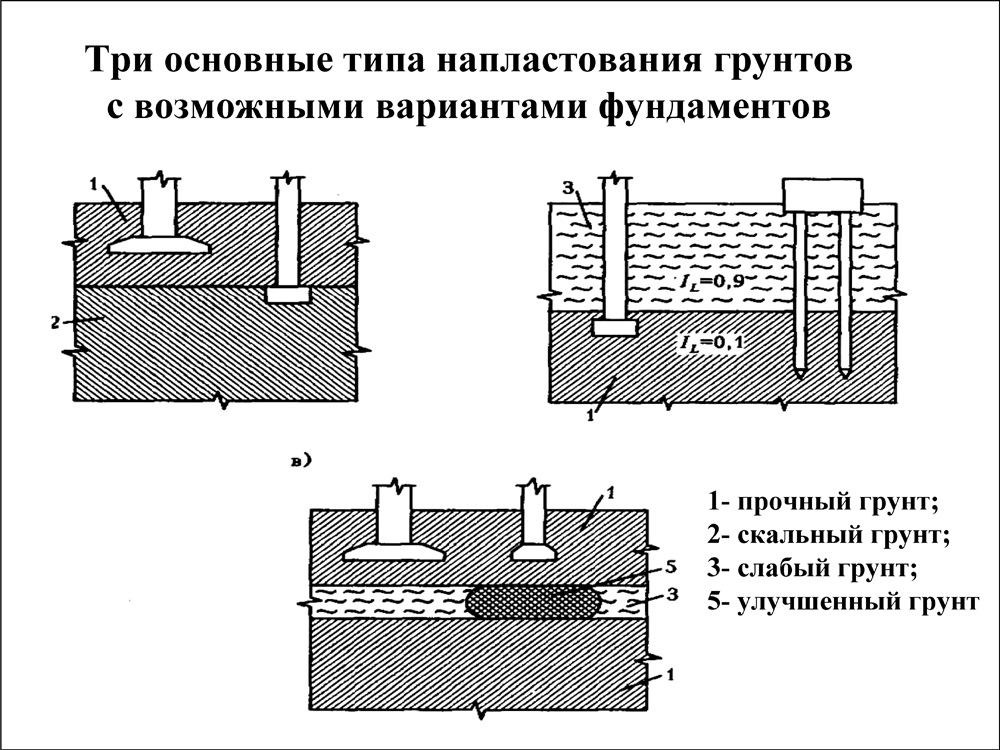

От характеристик грунтов зависит надежность и безопасность возводимых строений. Комплекс работ, направленный на изучение инженерно-геодезических параметров участка, нередко включает в себя дополнительные изыскания. При подготовке строительных проектов необходимо определить механические свойства грунтов для того, чтобы подобрать наиболее подходящие стройматериалы и выявить особенности при выполнении работ. Инженерно-геотехнические работы проводятся компаниями, которые имеют соответствующую лицензию и необходимую технику.

Комплекс работ, направленный на изучение инженерно-геодезических параметров участка, нередко включает в себя дополнительные изыскания. При подготовке строительных проектов необходимо определить механические свойства грунтов для того, чтобы подобрать наиболее подходящие стройматериалы и выявить особенности при выполнении работ. Инженерно-геотехнические работы проводятся компаниями, которые имеют соответствующую лицензию и необходимую технику.

Какие существуют виды свойств

Свойства грунтов по разным критериям могут определяться двумя способами, которые позволяют получить наиболее достоверные результаты в достаточно короткие сроки. Основными видами свойств грунтов выступают:

- Физические.

- Механические.

- Водные.

- Химические и другие.

Каждое свойство необходимо для проведения разных работ на участке, но все они дают точное представление о характеристиках грунта. Исследование физических и механических свойств грунтов чаще всего производится при проведении инженерно-геодезических исследований.

Исследование физических и механических свойств грунтов чаще всего производится при проведении инженерно-геодезических исследований.

Что входит в понятие «механические свойства»

Механические свойства грунтов включают в себя несколько параметров:

- Упругость.

- Разрыхляемость.

- Прочность.

- Просадочность.

- Сжимаемость.

Характеристики позволяют выяснить какие нагрузки сможет выдерживать почва. Данные параметры необходимы при закладке фундамента, возведении несущих конструкций и при проектировании всех элементов, которые будут соприкасаться с грунтом. Механические свойства являются исходными данными при прогнозировании изменений в состоянии почвы. Параметры позволяют предвидеть геологические процессы, которые происходят близко к поверхности грунта.

Методы определения механических свойств

Существует два способа определения свойств грунтов — полевой и лабораторный. Хоть лабораторная методика позволяет воссоздать различные природные условия, но полевой способ дает гораздо лучшие результаты. Огромным плюсом лабораторного метода выступает возможность создание условий природных катаклизмов и увидеть как будет вести себя грунт. В обоих случаях при определении свойств используется большое количество разнообразного оборудования, позволяющего производить точные расчеты при любом составе почвы.

Хоть лабораторная методика позволяет воссоздать различные природные условия, но полевой способ дает гораздо лучшие результаты. Огромным плюсом лабораторного метода выступает возможность создание условий природных катаклизмов и увидеть как будет вести себя грунт. В обоих случаях при определении свойств используется большое количество разнообразного оборудования, позволяющего производить точные расчеты при любом составе почвы.

Лабораторный способ

Исследование грунтов в условиях лаборатории позволяет выявить множество физико-механических свойств. Преимущественно лабораторным методом определяется влажность, упругость, плотность, водопроницаемость, деформационные характеристики. Также при помощи аппаратов исследуются и другие механические свойства грунтов. Каждое исследование предполагает использование различных аппаратов. Некоторые механические свойства могут определяться совершенно по-разному при исследовании на различных аппаратах, поэтому компании, занимающиеся такими работами обязательно указывают на чем были проведены тестирования.

Полевые методы

В природных условиях исследование грунта позволяет получить наиболее точные показатели. В естественных условиях уже есть необходимая нагрузка на почву, благодаря чему нет необходимости дополнительно воссоздавать природную среду. Определение механических свойств почвы чаще всего выполняется двумя способами:

- Штамповые испытания. Используется для определения показателей деформации. Во время изыскания вырывается шурф, в который устанавливается дамп для проведения дальнейших испытаний. Изыскания проводят для слоя почвы, на который будет воздействовать в будущем строение. При помощи домкрата на штамп подают нагрузку. Дополнительная нагрузка дается только после того, как произошла консолидация.

- Зондирование. Зондирование разделяют на статическое и динамическое. Способ, как и штамповые изыскания, используется для определения параметров деформации. Так как исследования проводятся по-разному, то заменять их друг другом не допустимо.

Зондирование проводится на гораздо большей глубине. Задавливание либо забивание конуса в грунт позволяет определить параметр сопротивления, благодаря чему определяются показатели деформации. При необходимости несколько скважин при штамповых испытаниях могут быть заменены зондированием.

Зондирование проводится на гораздо большей глубине. Задавливание либо забивание конуса в грунт позволяет определить параметр сопротивления, благодаря чему определяются показатели деформации. При необходимости несколько скважин при штамповых испытаниях могут быть заменены зондированием.

При необходимости сотрудники компаний проводят опытно-фильтрационные работы, которые позволяют выявить водные свойства грунтов. Чаще всего эти изыскания относятся к характеристикам прочности. В зависимости от состава грунта под воздействием влаги он будет вести совершенно по-разному. Если подземные воды находятся на небольшой глубине, то для заказчика работ по определению механических свойств грунтов для выполнения строительных работ, данный параметр обязателен для исследования.

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

Юрик Я.

В. Основные характеристики физико-механических свойств грунтов. Таблицы для расчета

В. Основные характеристики физико-механических свойств грунтов. Таблицы для расчета

Справочник

- формат djvu

- размер 2.77 МБ

- добавлен

26 августа 2010 г.

Книга содержит таблицы готовых значений показателей плотности и

влажности нескальных грунтов (объемный вес скелета, пористость,

коэффициент пористости, полная влагоемкость, степень влажности и

объемного веса при полном водонасыщении) для различных исходных

величин простейших характеристик физических свойств — объемного и

удельного весов и весовой влажности, определяемых лабораторным

путем.

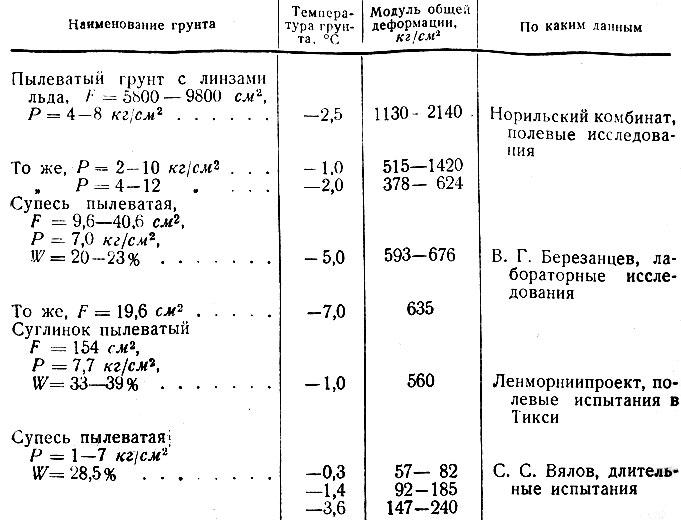

В книге помещены также таблицы значений модуля общей деформации

глинистых грунтов, для различных исходных данных, получаемых в

результате лабораторных испытаний грунтов на сжатие. Приведены

Приведены

примеры, иллюстрирующие практическое применение таблиц.

Книга рассчитана на инженерно-технических работников

проектно-изыскательских организаций, научно-исследовательских

институтов и строительных лабораторий, занимающихся исследованиями

физико-механических свойств грунтов, проектированием и устройством

оснований и земляных сооружений.

Таблиц 107, библиография из 8 позиций.

Киев, «Будiвельник», 1976, стр.216.

Таблицами можно пользоваться также для определения объемного веса и

других характеристик физических свойств, исходя из данных полевого

определения влажности и’ плотности методами радиометрических

измерений.

В настоящем издании содержатся частные значения характеристик,

определяемые по результатам испытаний отдельных образцов грунтов.

По рядам частных значений вычисляют обобщенные (нормативные и

расчетные) значения характеристик для определенных

инженерно-геологических элементов.

Из-за ограниченного объема в книге не помещены таблицы показателей

плотности и влажности для разновидностей грунтов с удельным весом

более 2,7 т/м3, значений модуля деформации для супесей и

характеристик сопротивления грунтов сдвигу.

Преимущество таблиц показателей физических свойств настоящей книги

заключается в том, что по ним одновременно можно определить все

семь основных показателей физических свойств грунтов ненарушенной

структуры в зависимости от трех исходных простейших характеристик,

получаемых лабораторным путем.

Содержание:

Предисловие.

Правила пользования таблицами.

Определение характеристик физических свойств.

Определение модуля общей деформации глинистых грунтов.

Основные показатели физико-механических свойств грунтов.

Характеристики физических свойств.

Модуль общей деформации глинистых грунтов.

Угол внутреннего трения и удельное сцепление песчано-глинистых

грунтов.

Таблицы для определения показателей физических свойств

песчано-глинистых грунтов.

Таблицы для определения модуля деформации грунтов.

Похожие разделы

- Академическая и специальная литература

- Промышленное и гражданское строительство

- Основания и фундаменты

- Механика грунтов

Смотрите также

- формат pdf

- размер 9 МБ

- добавлен

28 ноября 2011 г.

Пенза: ПГУАС, 2008. — 696 с. Рассмотрено поведение песчаных и глинистых грунтов в процессе их непрерывного деформирования. Описаны конструкции приборов, предназначенных для испытания грунтов с целью определения их механических свойств, в том числе и применяемые в настоящее время информационно-измерительные системы. Приведены отечественные и зарубежные методы испытаний грунтов. Даны рекомендации по использованию данных испытаний при решении различ…

- формат doc

- размер 181.5 КБ

- добавлен

12 ноября 2009 г.

Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по дисциплине Инженерная геология. Физико-механические свойства грунтов являются важнейшим предметом инженерно-геологических исследований и прогнозов. Они необходимы для расчетов прочности (устойчивости) и деформируемости массивов грунтов, в том числе слагающих основания инженерных сооружений. Целью данного учебно-методического пособия является выработка у студентов навыков исследования основных…

Целью данного учебно-методического пособия является выработка у студентов навыков исследования основных…

Контрольная работа

- формат docx

- размер 43.4 КБ

- добавлен

06 января 2012 г.

Определение физико-механических свойств грунтов, классификация грунтов по найденному расчету.

- формат pdf

- размер 11.12 МБ

- добавлен

25 января 2019 г.

Учебное пособие. — Томск, ТПУ, 2011. — 431 с. В пособии изложены теоретические сведения о составе, состоянии, физических, гидрофизических, химических и физико-механических свойств грунтов, об их прогнозировании, классификации, методах их исследования и обработке результатов. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 130302 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» направлений 130100 «Геология и…

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 130302 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» направлений 130100 «Геология и…

- формат pdf

- размер 58.02 МБ

- добавлен

29 октября 2011 г.

Отсканированы главы 1-10 и 39-43 М: Высш. школа, 1982. — 511 с, В книге освещены геодинамические процессы и явления, методы изучения физических и механических свойств горных пород и грунтов, условия их залегания, как оснований транспортных сооружений. Изложение теоретического материала увязано с практическими задачами, возникающими при проведении изысканий и проектирования дорог и мостов. Основная направленность работы — ознакомить студентов с…

- формат tif

- размер 25.91 МБ

- добавлен

27 августа 2010 г.

М.: Недра, 1978. -207 с. Книга рассчитана на научных работников, специализирующихся в области механики грунтов, инженерной геологии и грунтоведения, инженерно-технических работников, занимающихся вопросами исследования механических свойств пород. Она может служить учебным пособием по курсам «Механика грунтов», «Основания и фундаменты» строительных и инженерно-геологических специальностей вузов. В имеющемся файле содержится только первые 80 стран…

Реферат

- формат doc

- размер 436.47 КБ

- добавлен

25 ноября 2010 г.

Физико-механические свойства мерзлых грунтов. Классификации мерзлых грунтов. Криотекстура. Характеристики физических свойств мерзлых грунтов.

- формат djvu

- размер 6.

8 МБ

8 МБ - добавлен

25 февраля 2010 г.

3-е изд, перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1981. —215 с. ил. Рассмотрены полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов в условиях их естественного залегания. Приведены сведения об исследовании грунтов штампами, статическим и динамическим зондированием, об испытаниях грунтов на сдвиг в шурфах и скважинах, а также о прессиометрических испытаниях. Даны примеры инженерно-геологических изысканий, выполненных с применением полевых мет…

- формат djvu

- размер 32.92 МБ

- добавлен

05 января 2010 г.

Издательство МГУ, 2005. – 1024 с. В учебнике описаны теоретико-методические основы грунтоведения, его положение в системе геологических наук, состав и строение, химические, физико-химические, физические, биотические и физико-механические свойства грунтов. Охарактеризованы природные и техногенные скальные, дисперсные и мерзлые грунты, современные представления о формировании состава, строения, состояния и свойств магматических, метаморфических, ос…

Охарактеризованы природные и техногенные скальные, дисперсные и мерзлые грунты, современные представления о формировании состава, строения, состояния и свойств магматических, метаморфических, ос…

- формат pdf

- размер 63.62 МБ

- добавлен

27 мая 2009 г.

6-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 2005. В учебнике описаны теоретико-методические основы грунтоведения, его положение в системе геологических наук, состав и строение, химические, физико-химические, физические, биотические и физико-механические свойства грунтов. Охарактеризованы природные и техногенные скальные, дисперсные и мерзлые грунты, современные представления о формировании состава, строения, состояния и свойств магматических, метам…

Экспериментальное исследование физико-механических свойств расширяющегося грунта, улучшенного несколькими добавками

На этой странице

РезюмеВведениеРезультатыВыводыНаличие данныхКонфликты интересовБлагодарностиСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

Обработка расширяющегося грунта всегда является сложной задачей в технике. Использование угольной пустой породы, летучей золы и других твердых отходов для обработки обширных почв постепенно становится новым способом энергосбережения и защиты окружающей среды. Большинство существующих исследований сосредоточено на использовании одного или двух видов добавок для улучшения расширяющейся почвы, но исследований по улучшению расширяющейся почвы с помощью нескольких добавок немного. В данной работе экспериментально исследованы деформационно-прочностные характеристики расширяющегося грунта, модифицированного угольной пустой породой, золой-уносом и известью. Девять групп различных схем смешивания были разработаны с помощью ортогональных испытаний, и были проверены физические и механические свойства улучшенного расширяющегося грунта при различных соотношениях смешивания. Был проведен анализ чувствительности результатов испытаний для изучения влияния каждой добавки на улучшенную расширяющуюся почву при различных соотношениях смешивания, и было получено оптимальное соотношение смешивания в различных условиях.

Использование угольной пустой породы, летучей золы и других твердых отходов для обработки обширных почв постепенно становится новым способом энергосбережения и защиты окружающей среды. Большинство существующих исследований сосредоточено на использовании одного или двух видов добавок для улучшения расширяющейся почвы, но исследований по улучшению расширяющейся почвы с помощью нескольких добавок немного. В данной работе экспериментально исследованы деформационно-прочностные характеристики расширяющегося грунта, модифицированного угольной пустой породой, золой-уносом и известью. Девять групп различных схем смешивания были разработаны с помощью ортогональных испытаний, и были проверены физические и механические свойства улучшенного расширяющегося грунта при различных соотношениях смешивания. Был проведен анализ чувствительности результатов испытаний для изучения влияния каждой добавки на улучшенную расширяющуюся почву при различных соотношениях смешивания, и было получено оптимальное соотношение смешивания в различных условиях. Оптимальное соотношение смеси составляет 8 % для угольной пустой породы, 11 % для золы-уноса и 6 % для извести. Дальнейшие тесты с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) были проведены для анализа микроструктуры улучшенной расширяющейся почвы и изучения механизма улучшения мультидобавки. Результаты показывают, что оптимальное содержание влаги и максимальная сухая плотность расширяющегося грунта с золой снижаются, а свойства жидкопластического предела, скорости свободного расширения, прочности на сдвиг и неограниченной прочности на сжатие расширяющегося грунта явно улучшаются. Путем анализа комплексного балансового метода установлено, что содержание извести оказывает наибольшее влияние на улучшающий эффект экспансивной почвы, за ней следует угольная пустая порода, а наименьшее влияние оказывает летучая зола. Анализ структуры SEM показывает, что частицы улучшенной расширяющейся почвы в основном представляют собой агрегаты, структура почвы плотная, агломерация частиц увеличивается, а общая структура более прочная.

Оптимальное соотношение смеси составляет 8 % для угольной пустой породы, 11 % для золы-уноса и 6 % для извести. Дальнейшие тесты с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) были проведены для анализа микроструктуры улучшенной расширяющейся почвы и изучения механизма улучшения мультидобавки. Результаты показывают, что оптимальное содержание влаги и максимальная сухая плотность расширяющегося грунта с золой снижаются, а свойства жидкопластического предела, скорости свободного расширения, прочности на сдвиг и неограниченной прочности на сжатие расширяющегося грунта явно улучшаются. Путем анализа комплексного балансового метода установлено, что содержание извести оказывает наибольшее влияние на улучшающий эффект экспансивной почвы, за ней следует угольная пустая порода, а наименьшее влияние оказывает летучая зола. Анализ структуры SEM показывает, что частицы улучшенной расширяющейся почвы в основном представляют собой агрегаты, структура почвы плотная, агломерация частиц увеличивается, а общая структура более прочная. Результаты исследований могут служить ориентиром для мелиорации экспансивного грунта различными примесями и ресурсоиспользования угольной пустой породы, золы-уноса и других твердых отходов.

Результаты исследований могут служить ориентиром для мелиорации экспансивного грунта различными примесями и ресурсоиспользования угольной пустой породы, золы-уноса и других твердых отходов.

1. Введение

Угольная пустая порода представляет собой углеродистую породу с высокой зольностью и низкой теплотворной способностью, связанную с углем, и является одним из крупнейших твердых промышленных отходов в Китае [1]. Кроме того, легко вызвать оползни, разрушение и самовозгорание с образованием токсичных газов и других опасностей, которые серьезно влияют на экологическую среду сельского хозяйства и здоровую жизнь людей. Расширяющийся грунт, как разновидность больного грунта, который влияет на строительство объектов водного хозяйства сельскохозяйственных угодий и других объектов, имеет характеристики водопоглощающего расширения, усадки при водоотдаче, снижения водоносной способности и образования трещин при сухой усадке [2–5]. ]. Его свойства чрезвычайно нестабильны, что приведет к трещинам, наклонам и другим опасностям в дорожном полотне и строительстве. Что касается исследования пустой породы и улучшенной расширяющейся почвы, Liu et al. [6] изучали добавление пустой породы в цемент, бетон и другие строительные материалы и предположили, что пустая порода может улучшать различные свойства строительных материалов, а также типы, размер частиц, дозировку и классификацию пустой породы. Ван и Ван [7] обнаружили, что физические и механические свойства, коррозионная стойкость, стойкость к карбонизации и характеристики армирования цемента пустой породы с меньшим количеством клинкера, в основном угольной пустой породы, были хорошими в результате испытаний и анализа. Meng [8] установил связь между соотношением пустой породы и параметрами прочности на сдвиг, а также связь между значением калифорнийского коэффициента несущей способности (CBR) и степенью уплотнения и долей пустой породы посредством лабораторных испытаний, анализа и расчетов. Шен и др. [9] изучили композиционное улучшение сильно расширяющегося грунта с помощью извести, хлорида калия, поливинилового спирта и полипропиленового волокна и подтвердили эффективность улучшенного метода с помощью испытания на скорость свободного расширения и испытания на сдвиг.

Что касается исследования пустой породы и улучшенной расширяющейся почвы, Liu et al. [6] изучали добавление пустой породы в цемент, бетон и другие строительные материалы и предположили, что пустая порода может улучшать различные свойства строительных материалов, а также типы, размер частиц, дозировку и классификацию пустой породы. Ван и Ван [7] обнаружили, что физические и механические свойства, коррозионная стойкость, стойкость к карбонизации и характеристики армирования цемента пустой породы с меньшим количеством клинкера, в основном угольной пустой породы, были хорошими в результате испытаний и анализа. Meng [8] установил связь между соотношением пустой породы и параметрами прочности на сдвиг, а также связь между значением калифорнийского коэффициента несущей способности (CBR) и степенью уплотнения и долей пустой породы посредством лабораторных испытаний, анализа и расчетов. Шен и др. [9] изучили композиционное улучшение сильно расширяющегося грунта с помощью извести, хлорида калия, поливинилового спирта и полипропиленового волокна и подтвердили эффективность улучшенного метода с помощью испытания на скорость свободного расширения и испытания на сдвиг. Анализируя содержание пустой породы и рентгеновскую дифракцию, Ян и Чжан [10] доказали, что материалы, отделенные от угольной пустой породы, могут быть объединены с расширяющимся грунтом или подвергнуться ионообменной реакции для улучшения сцепления и прочности на сдвиг расширяющегося грунта. Чжан и др. [11, 12], соответственно, изучили изменения различных показателей порошка угольной пустой породы и известково-+ угольной пустой породы для улучшения расширяющегося грунта посредством лабораторных испытаний физико-механических свойств и получили, что порошок угольной пустой породы и известково-+ угольная порода могут эффективно улучшать физические свойства расширяющегося грунта и дают оптимальное соотношение смешивания улучшенного расширяющегося грунта. Ван [13] изучил обширный грунт взлетно-посадочной полосы аэропорта Хэфэй Синьцяо, объединив лабораторный и полевой эксперименты. Добавление извести для улучшения расширяющейся почвы дает хорошие результаты и удовлетворяет фактические технические требования.

Анализируя содержание пустой породы и рентгеновскую дифракцию, Ян и Чжан [10] доказали, что материалы, отделенные от угольной пустой породы, могут быть объединены с расширяющимся грунтом или подвергнуться ионообменной реакции для улучшения сцепления и прочности на сдвиг расширяющегося грунта. Чжан и др. [11, 12], соответственно, изучили изменения различных показателей порошка угольной пустой породы и известково-+ угольной пустой породы для улучшения расширяющегося грунта посредством лабораторных испытаний физико-механических свойств и получили, что порошок угольной пустой породы и известково-+ угольная порода могут эффективно улучшать физические свойства расширяющегося грунта и дают оптимальное соотношение смешивания улучшенного расширяющегося грунта. Ван [13] изучил обширный грунт взлетно-посадочной полосы аэропорта Хэфэй Синьцяо, объединив лабораторный и полевой эксперименты. Добавление извести для улучшения расширяющейся почвы дает хорошие результаты и удовлетворяет фактические технические требования. Qiu [14] изучил характеристики расширяющегося грунта, улучшенного известью, при сухом и влажном цикле и провел испытание на уплотнение, испытание на скорость свободного расширения, испытание на развитие трещин и испытание на быстрый сдвиг при консолидации. В соответствии с конструкцией и экономикой месторождения предполагается, что содержание извести должно составлять 5%. Дай [15] использовал энергодисперсионный анализ рентгеновских лучей (EDAX) для анализа состава расширяющейся почвы и модифицированной расширяющейся почвы известью и пришел к выводу, что модифицирующий эффект расширенной почвы, модифицированной известью, был лучше, чем эффект модификации расширенной почвы летучей золой. Аббаспур и др. [16] модифицировали обширную почву с помощью текстильных волокон из отходов шин (WTTF). Механические свойства бентонита натрия, содержащего WTTF, оценивали с помощью набора стандартных испытаний на уплотнение, прямой сдвиг, предел прочности при неограниченном сжатии (UCS), CBR и испытания на уплотнение при расширении.

Qiu [14] изучил характеристики расширяющегося грунта, улучшенного известью, при сухом и влажном цикле и провел испытание на уплотнение, испытание на скорость свободного расширения, испытание на развитие трещин и испытание на быстрый сдвиг при консолидации. В соответствии с конструкцией и экономикой месторождения предполагается, что содержание извести должно составлять 5%. Дай [15] использовал энергодисперсионный анализ рентгеновских лучей (EDAX) для анализа состава расширяющейся почвы и модифицированной расширяющейся почвы известью и пришел к выводу, что модифицирующий эффект расширенной почвы, модифицированной известью, был лучше, чем эффект модификации расширенной почвы летучей золой. Аббаспур и др. [16] модифицировали обширную почву с помощью текстильных волокон из отходов шин (WTTF). Механические свойства бентонита натрия, содержащего WTTF, оценивали с помощью набора стандартных испытаний на уплотнение, прямой сдвиг, предел прочности при неограниченном сжатии (UCS), CBR и испытания на уплотнение при расширении. Индирамма и др. [17] провели экспериментальное исследование по изучению индивидуального и комбинированного влияния добавок, а именно извести и золы-уноса, на геотехнические характеристики расширяющегося грунта. Сделан вывод, что сочетание извести или золы-уноса с известью может быть использовано в качестве эффективной стабилизирующей добавки для экспансивного грунта. Гириш Кумар и Харика [18] использовали летучую золу и другие отходы в качестве добавок, смешанных с расширяющимся грунтом в качестве стабилизатора расширяющегося грунта, для испытаний (для формирования однородного и стабильного основания дороги). Результаты показывают, что более 10% летучей золы и черной хлопковой земли рекомендуется использовать в качестве смеси, которую можно использовать при строительстве брусчатки и других фундаментных проектов.

Индирамма и др. [17] провели экспериментальное исследование по изучению индивидуального и комбинированного влияния добавок, а именно извести и золы-уноса, на геотехнические характеристики расширяющегося грунта. Сделан вывод, что сочетание извести или золы-уноса с известью может быть использовано в качестве эффективной стабилизирующей добавки для экспансивного грунта. Гириш Кумар и Харика [18] использовали летучую золу и другие отходы в качестве добавок, смешанных с расширяющимся грунтом в качестве стабилизатора расширяющегося грунта, для испытаний (для формирования однородного и стабильного основания дороги). Результаты показывают, что более 10% летучей золы и черной хлопковой земли рекомендуется использовать в качестве смеси, которую можно использовать при строительстве брусчатки и других фундаментных проектов.

Вышеупомянутые исследования в основном улучшают экспансивное основание грунта за счет одинарной или двойной добавки, в то время как улучшение экспансивного грунта за счет нескольких добавок еще предстоит изучить. Ввиду наличия и вреда большого количества пустой породы, а также неблагоприятного воздействия расширения и усадки расширяющегося грунта на инженерное строительство, в данной статье анализируются и исследуются возможности и влияние улучшения расширяющегося грунта в южной провинции Хунань с помощью добавление пустой породы, золы-уноса и извести. С угольной пустой породой, летучей золой и известью в качестве контрольных факторов дозировка уровня при использовании ортогональной схемы составляет 9наборы формулировок плана испытаний, рутинные испытания в помещении и испытания SEM, а также посредством анализа данных обширной почвы при различном соотношении смешивания различных факторов и законе влияния физико-механических свойств и микроструктуры определяют его улучшающий эффект и новые улучшенные формула расширяющейся почвы, которая обеспечит научную основу для улучшения проблемы инженерных болезней расширяющейся почвы и инженерного справочника.

Ввиду наличия и вреда большого количества пустой породы, а также неблагоприятного воздействия расширения и усадки расширяющегося грунта на инженерное строительство, в данной статье анализируются и исследуются возможности и влияние улучшения расширяющегося грунта в южной провинции Хунань с помощью добавление пустой породы, золы-уноса и извести. С угольной пустой породой, летучей золой и известью в качестве контрольных факторов дозировка уровня при использовании ортогональной схемы составляет 9наборы формулировок плана испытаний, рутинные испытания в помещении и испытания SEM, а также посредством анализа данных обширной почвы при различном соотношении смешивания различных факторов и законе влияния физико-механических свойств и микроструктуры определяют его улучшающий эффект и новые улучшенные формула расширяющейся почвы, которая обеспечит научную основу для улучшения проблемы инженерных болезней расширяющейся почвы и инженерного справочника.

2. Эксперименты

2.1. Сырье

Сырье включает обширную почву, угольную жилу, летучую золу и известь. Обширная почва, угольная жила и известь, используемые в этом испытании, были взяты из южной части провинции Хунань, а угольная зола была взята с угольной электростанции в провинции Хунань. Микроструктура каждого материала, полученного с помощью теста СЭМ, показана на рисунке 1.

Обширная почва, угольная жила и известь, используемые в этом испытании, были взяты из южной части провинции Хунань, а угольная зола была взята с угольной электростанции в провинции Хунань. Микроструктура каждого материала, полученного с помощью теста СЭМ, показана на рисунке 1.

Вспученная почва была равномерно распределена с небольшими белыми известковыми конкрециями. Микроструктура разрыхленной почвы состояла в основном из плоских заполнителей и чешуйчатых частиц, и большое количество зерен откладывалось, образуя структуру отложения зерен. Поры грунта имели разную форму и ненаправленное распространение и имели тенденцию развития пор, обеспечивающих канал водопоглощения и водоотдачи на расширение и деформацию сжатия, вид угольной пустой породы серовато-черный, структура поверхности твердая, и он содержит большое количество мельчайших частиц детрита и неправильную блочную структуру с тупым углом, а поверхность неровная. Зола-уноса имеет серый порошкообразный вид, а ее микроструктура представлена в основном сферическими частицами с небольшим количеством частиц шлака и мусора. Известь представляет собой мелкий белый порошок с мелкими кристаллическими зернами и большим размером пор.

Известь представляет собой мелкий белый порошок с мелкими кристаллическими зернами и большим размером пор.

2.1.1. Expansive Soil

Естественная влажность образца почвы составила 15,2%. Согласно правилам испытаний [19] были проверены физико-механические показатели расширяющегося грунта, а его основные компоненты измерены методом инфракрасной спектроскопии, как показано в таблице 1.

2.1.2. Угольная пустая порода

В соответствии с требованиями спецификации [20] изучены эксплуатационные характеристики угольной пустой породы, а ее технические показатели и химический состав приведены в табл. 2. измельчали в порошок и смешивали с экспансивной почвой в разной пропорции.

2.1.3. Зола-уноса

Показатели физических характеристик золы-уноса проведены в соответствии со спецификацией [21], а результаты испытаний приведены в таблице 3. Оксиды в золе-уноса являются основным источником и элементом ее активности, на долю которых приходится более 70% и относящаяся к золе-уносу класса F. Содержание CaO не превышает 10%, что также относится к золе-уносу с низким содержанием кальция.

Содержание CaO не превышает 10%, что также относится к золе-уносу с низким содержанием кальция.

2.1.4. Известь

Гашеная известь [22], использованная в этом тесте, мало растворима в воде и может реагировать с CO 2 на воздухе с образованием карбоната кальция. Его микроструктурная кристаллизация имеет меньший размер зерна и более крупные поры. Его физические показатели приведены в таблице 4.

2.2. Ортогональный эксперимент

Ортогональный эксперимент является эффективным и экономичным методом проектирования для решения многофакторных экспериментальных задач [23]. На основе экспериментальных данных и с учетом 3 факторов и 3 уровней была выбрана ортогональная таблица L 9 (3 4 ) для определения расчетной схемы соотношения смеси трех добавок улучшенного расширяющегося грунта, как показано в Таблице 5. , где группа 0 означает испытание расширяющегося грунта без каких-либо примесей. Столбец Null в заголовке Таблицы 5 представляет собой термин влияния ошибки.

2.3. Методы испытаний

2.3.1. Испытание на уплотнение

В соответствии с методом T0131-2007 [19] для приготовления образцов использовался метод сухой почвы, а для обеспечения однородности свойств почвы использовалось сито 5 мм. Из почвы было удалено небольшое количество песка и гравия. Для каждой группы готовили по пять образцов почвы с разным содержанием влаги и добавляли воду с шагом 2%.

2.3.2. Испытание пределов текучести и пластичности

Метод T0118-2007 [19] был принят для пропускания различных образцов известкового грунта после уплотнения (одна неделя после смешивания золы, дайте им полностью прореагировать) через сито 0,5 мм. Эксперимент проводился с использованием конуса 100 г и 30-градусного конуса с цифровым дисплеем, комбинированного измерителя предела пластичности почвенной жидкости. Глубина конусности точки A (предел жидкости) контролировалась на уровне 20 ± 0,2 мм, глубина конусности точки B (между пределом жидкости и пластичности) контролировалась на уровне 9 мм. –11 мм, а глубина конусности в точке C (предел пластичности) контролировалась на уровне около 3 мм.

–11 мм, а глубина конусности в точке C (предел пластичности) контролировалась на уровне около 3 мм.

2.3.3. Free Expansive Test

В соответствии с методом T0124-1993 [19] после одной недели уплотнения различные образцы известкового грунта разбивали деревянным молотком, просеивали через 0,5 мм, сушили и охлаждали до комнатной температуры, а затем свободно был проведен тест на скорость расширения. Показания (с точностью до 0,1 мл) будут сняты после того, как образец почвы осядет в мерном цилиндре, а изменение объема образца почвы будет регистрироваться каждые 3 часа до тех пор, пока изменение объема образца почвы не станет менее 0,2 мл, что означает, что расширение стабильно, и измерение прекратится. Разница между двумя параллельными измерениями должна быть менее 5%; в противном случае испытание повторяют.

2.3.4. Испытание на прямой сдвиг

По методике Т0141-1993 [19] образцы почвы просеивали на 2 мм и образцы почвы каждой группы готовили по оптимальной влажности. Пластиковые пакеты использовались в течение одной недели, чтобы смесь полностью прореагировала, а затем было проведено уплотнение. Образцы отбирали кольцевым ножом, покрытым вазелином, и из каждой группы отбирали 5 образцов (один для последующего использования) для проведения прямого испытания на сдвиг для определения индекса прочности на сдвиг каждой смеси.

Пластиковые пакеты использовались в течение одной недели, чтобы смесь полностью прореагировала, а затем было проведено уплотнение. Образцы отбирали кольцевым ножом, покрытым вазелином, и из каждой группы отбирали 5 образцов (один для последующего использования) для проведения прямого испытания на сдвиг для определения индекса прочности на сдвиг каждой смеси.

2.3.5. Испытание на прочность при сжатии без ограничений

В соответствии с методом T0148-1993 [19] образец грунта для испытаний был таким же, как и образец грунта, использованный в испытании на прямой сдвиг. После уплотнения образцов с разным соотношением смешивания с помощью уплотняющего инструмента образцы формировали в цилиндры диаметром 15,2 см и высотой 12 см, которые запечатывали полиэтиленовыми пакетами и помещали в сушильный шкаф с постоянной температурой и влажностью (22 °C, относительная влажность 70 %) в течение семи дней.

2.3.6. SEM Test

SEM используется для наблюдения за морфологией образца в соответствии с технологией визуализации вторичного электронного сигнала, и различные эффекты генерируются посредством взаимодействия между электронным лучом и образцом для получения микроструктуры и правила расположения образца почвы [24]. ]. При приготовлении испытуемого образца известковый грунт, пролеченный в течение недели после уплотнения по оптимальной влажности, растирают деревянным молотком, высушивают естественным путем, пропускают через сито 0,5 мм и упаковывают в герметичный пакет. . После того, как образец изготовлен, тест SEM используется для наблюдения за микроструктурой улучшенной почвы и анализа механизма ее улучшения. Чтобы образец имел хорошую электропроводность, держатель образца помещали в камеру для пропаривания золота, откачивали воздух, проводящий слой пропаривали и покрывали на 5 минут.

]. При приготовлении испытуемого образца известковый грунт, пролеченный в течение недели после уплотнения по оптимальной влажности, растирают деревянным молотком, высушивают естественным путем, пропускают через сито 0,5 мм и упаковывают в герметичный пакет. . После того, как образец изготовлен, тест SEM используется для наблюдения за микроструктурой улучшенной почвы и анализа механизма ее улучшения. Чтобы образец имел хорошую электропроводность, держатель образца помещали в камеру для пропаривания золота, откачивали воздух, проводящий слой пропаривали и покрывали на 5 минут.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Базовый анализ физической работоспособности

3.1.1. Максимальная плотность в сухом состоянии и оптимальное содержание влаги

Из Таблицы 6 и Рисунка 2 видно, что наилучшее содержание влаги в экспансивной почве составляет 19 %, наилучшее содержание влаги находится в диапазоне 15,1–18 % с известковой почвой, экспансивная почва после наилучшее содержание влаги меньше, чем элемент добавления в известковый грунт, из-за смешивания известкового грунта посредством ионного обмена, а толщина двойного электрического слоя вокруг частиц грунта была уменьшена, так что более тесный контакт между частицами грунта (который называется флокуляцией ) приводит к снижению оптимальной влажности почвы [25]. Максимальная сухая плотность каждой зольной примеси ниже, чем у равнинной почвы, в основном из-за следующего [26]. Во-первых, относительная объемная масса примеси ниже, чем у равнинной экспансивной почвы. Во-вторых, он обладает определенным цементирующим действием, а новое вяжущее вещество снижает характерную для смешанного известкового грунта плотность уплотнения, что приводит к уменьшению плотности в сухом состоянии.

Максимальная сухая плотность каждой зольной примеси ниже, чем у равнинной почвы, в основном из-за следующего [26]. Во-первых, относительная объемная масса примеси ниже, чем у равнинной экспансивной почвы. Во-вторых, он обладает определенным цементирующим действием, а новое вяжущее вещество снижает характерную для смешанного известкового грунта плотность уплотнения, что приводит к уменьшению плотности в сухом состоянии.

Оптимальное среднее значение и диапазон влагосодержания каждого фактора и уровня рассчитываются по формуле и ортогональному помощнику проектирования. Для того чтобы более наглядно понять влияние каждой добавки на результаты испытаний, строится диаграмма тренда взаимосвязи между каждым фактором и результатами индекса, как показано на рисунке 3. Содержание летучей золы является основным фактором, влияющим на оптимальную влажность. содержание экспансивного грунта, за которым следует содержание порошка угольной пустой породы.

Чтобы проанализировать важность каждого фактора для результатов испытаний, была получена таблица дисперсионного анализа (ANOVA) в соответствии с дисперсионным анализом данных испытаний на уплотнение по формуле и помощнику по ортогональному проектированию, как показано в таблице 7.

It Из таблицы ANOVA оптимального содержания воды видно, что отношение F трех факторов не превышает F 0,1 критического значения 9 (которое можно получить из таблиц в ссылке [27]), что свидетельствует о том, что влияние три фактора на оптимальную влажность экспансивного грунта не имеют существенного значения. Коэффициент F летучей золы составляет 4,39.7, что больше, чем F 0,25 (2, 2) = 3, что указывает на то, что оно оказывает определенное влияние на результаты испытаний, и результаты совпадают с анализом диапазона. Оценка ошибки столбца Null показывает, что ошибка не влияет на результат теста, и результат теста надежен.

3.1.2. Анализ предела пластичности жидкости

Из рисунка 4 видно, что предел текучести и индекс пластичности грунта, легированного золой, ниже, чем у расширяющегося грунта, в то время как предел пластичности расширяющегося грунта выше, чем зольного грунта. Причина в том, что содержание глины и минеральная гидрофильность являются отражением пластичности почвы. Показатель пластичности экспансивного грунта после внесения золы снижается, что свидетельствует об уменьшении глинистости и гидрофильности почвенных частиц. В результате диффузионный слой почвенных частиц становится тоньше, уменьшается связывающая вода и уменьшается пластичность почвы. Исследования по ссылке [28] показали, что чем ниже индекс пластичности, тем хуже расширяемость почвы.

Показатель пластичности экспансивного грунта после внесения золы снижается, что свидетельствует об уменьшении глинистости и гидрофильности почвенных частиц. В результате диффузионный слой почвенных частиц становится тоньше, уменьшается связывающая вода и уменьшается пластичность почвы. Исследования по ссылке [28] показали, что чем ниже индекс пластичности, тем хуже расширяемость почвы.

Согласно рис. 5, с увеличением трех факторов индекс пластичности расширяющегося грунта уменьшается. Среди них существует приблизительно линейная зависимость между содержанием угольной пустой породы и содержанием извести, причем наибольшее влияние на показатель пластичности расширяющегося грунта оказывает показатель пластичности расширяющегося грунта. Можно судить, что содержание извести является основным фактором, влияющим на показатель пластичности экспансивного грунта, за которым следуют зола-унос и угольная жила.

Из Таблицы 8 видно, что соотношение F содержания извести и содержания летучей золы выше, чем F 0,05 (2, 2) = 9, что свидетельствует о существенном влиянии этих двух факторов на показатель пластичности расширяющегося грунта. Среди них коэффициент F извести составляет 96,030, что очень важно. Фактор содержания порошка пустой породы относительно значителен, и его влияние на показатель пластичности экспансивного грунта выглядит следующим образом: известь > зольная пыль > угольная пустая порода.

Среди них коэффициент F извести составляет 96,030, что очень важно. Фактор содержания порошка пустой породы относительно значителен, и его влияние на показатель пластичности экспансивного грунта выглядит следующим образом: известь > зольная пыль > угольная пустая порода.

3.1.3. Анализ скорости свободного расширения

Согласно рисунку 6, скорость свободного расширения уменьшается с увеличением содержания летучей золы и извести. С увеличением содержания порошка пустой породы свободное расширение сначала уменьшается, а затем увеличивается. В результате избыточного содержания порошка пустой породы часть порошка пустой породы еще не полностью прореагировала после взаимодействия и эффекта упрочнения и имеет определенную расширяемость, что приводит к увеличению скорости свободного расширения и упругости частиц почвы. Основным фактором, влияющим на скорость свободного расширения расширяющегося грунта, является содержание извести, а второстепенным фактором является порошок угольной пустой породы. При доле порошка угольной пустой породы А 2 составляет 8%, доля летучей золы B 3 составляет 11%, а доля извести C 3 составляет 6%, а эффект улучшения скорости свободного расширения расширяющейся почвы является лучшим. Оптимальная схема А 2 Б 3 С 3 .

При доле порошка угольной пустой породы А 2 составляет 8%, доля летучей золы B 3 составляет 11%, а доля извести C 3 составляет 6%, а эффект улучшения скорости свободного расширения расширяющейся почвы является лучшим. Оптимальная схема А 2 Б 3 С 3 .

Таблица 9 показывает, что содержание порошка угольной пустой породы, летучей золы и извести оказывает существенное влияние на скорость свободного расширения расширяющегося грунта. Максимальный коэффициент F извести составляет 49,998 F, а минимальный коэффициент F летучей золы составляет 38,9.32. Первичные и вторичные результаты факторов аналогичны результатам спектрального анализа. Ошибка столбца Null очень мала, а это значит, что она не влияет на результат теста, и результат теста надежен.

3.2. Анализ механических свойств

3.2.1. Анализ индекса прочности на сдвиг

Из коэффициента корреляции R на рисунке 7 и в таблице 10 видно, что линейная корреляция данных очень значима. Значительно улучшен показатель прочности на сдвиг смешанного грунта, среди которых сцепление увеличено на 101,7 кПа до максимума, угол внутреннего трения увеличен на 18,1 9 .0047 o до максимума, а прочность на сдвиг также была значительно улучшена, что указывает на хороший эффект улучшения. Из-за обширной смешанной золы в почве будет происходить ионный обмен, агломерация и гелеобразование [25], а кремний и алюминий в обширной почве будут химически реагировать с примесью с образованием некоторых прочных связующих материалов, таких как CaSiO 3 и CaO·Al 2 . O 3 и т. д., что делает структуру расширяющейся почвы и взаимодействие между частицами почвы улучшенными, некоторые мелкие зерна становятся крупными частицами, а трение между частицами увеличивается. Таким образом, можно предотвратить проскальзывание поверхности раздела между частицами, когда возникает сдвиговое действие, угол внутреннего трения увеличивается, а сцепление и прочность увеличиваются.

Значительно улучшен показатель прочности на сдвиг смешанного грунта, среди которых сцепление увеличено на 101,7 кПа до максимума, угол внутреннего трения увеличен на 18,1 9 .0047 o до максимума, а прочность на сдвиг также была значительно улучшена, что указывает на хороший эффект улучшения. Из-за обширной смешанной золы в почве будет происходить ионный обмен, агломерация и гелеобразование [25], а кремний и алюминий в обширной почве будут химически реагировать с примесью с образованием некоторых прочных связующих материалов, таких как CaSiO 3 и CaO·Al 2 . O 3 и т. д., что делает структуру расширяющейся почвы и взаимодействие между частицами почвы улучшенными, некоторые мелкие зерна становятся крупными частицами, а трение между частицами увеличивается. Таким образом, можно предотвратить проскальзывание поверхности раздела между частицами, когда возникает сдвиговое действие, угол внутреннего трения увеличивается, а сцепление и прочность увеличиваются.

Из тренда на рисунке 8 видно, что степень влияния различных факторов различна, среди которых первичными и вторичными факторами, влияющими на сопротивление сдвигу расширяющегося грунта, являются наибольшая известь, за которой следует порошок угольной пустой породы. Когда доля порошка пустой породы составляет 8%, прочность на сдвиг достигает максимума. Когда содержание порошка пустой породы продолжает увеличиваться, добавление избыточного порошка пустой породы эквивалентно добавлению ила в расширяющуюся почву, которая не имеет силы сцепления, что приводит к снижению прочности почвы. Когда доля летучей золы увеличивается с 7% до 11%, а доля извести увеличивается с 2% до 6%, прочность на сдвиг расширяющейся почвы увеличивается постепенно без пика, что указывает на то, что содержание летучей золы и извести все еще комната для подъема. Однако для этого ортогонального эксперимента оптимальна схема A 2 Б 3 С 3 .

Согласно таблице 11 коэффициент F трех смесей был меньше, чем F 0,1 , что равно 9, что показывает, что влияние трех смесей на сопротивление сдвигу расширяющегося грунта незначительно, а дозировка извести оказывает влияние по прочности на сдвиг и извести, который равен 5,709, больше, чем у порошка угольной пустой породы, который равен 2,737, а коэффициент F летучей золы, равный 0,971, очень мал, чтобы им можно было пренебречь. Влияние извести на сопротивление сдвигу расширяющегося грунта больше, чем у порошка угольной пустой породы и летучей золы, что дает плохие результаты. Ошибка столбца Null не влияет на результат теста, и результат теста надежен.

Влияние извести на сопротивление сдвигу расширяющегося грунта больше, чем у порошка угольной пустой породы и летучей золы, что дает плохие результаты. Ошибка столбца Null не влияет на результат теста, и результат теста надежен.

3.2.2. Анализ индекса прочности на сжатие без ограничений

Таблица 12 показывает, что прочность на сжатие без ограничений расширяющегося грунта после добавления золы значительно увеличивается, и максимальное увеличение почти удваивается. Причина в том, что как расширяющийся грунт, так и материал в смеси имеют жесткую реакцию коагуляции с образованием прочного вязкого вяжущего материала, который улучшает неограниченную прочность на сжатие расширяющегося грунта.

На рис. 9, средняя неограниченная прочность на сжатие и уровень различных факторов. Диаграмма тренда показывает, что когда доля порошка угольной пустой породы составляет 8%, неограниченная прочность на сжатие, наибольшая доля золы-уноса составляет 11%, а доля извести составляет 6%, неограниченная прочность на сжатие достигает максимума , и смешивание неограниченной прочности на сжатие известкового грунта с золой-уносом и долей извести представляет собой приблизительную линейную зависимость, это показало, что дозировка золы-уноса составляет 11%, когда дозировка извести составляет 6%, что не обязательно относится к лучшему содержанию, но из текущего теста оптимальная схема А 2 Б 3 С 3 .

В Таблице 13 дозировка содержания извести и порошка угольной пустой породы F была больше, чем F 0,01 (2,2) = 99, что позволяет предположить, что дозировка факторов содержания извести и порошка угольной пустой породы влияет на скорость свободного расширения Эффект расширения почвы очень значителен, дозировка коэффициента F золы-уноса больше, чем F 0,05 (2, 2) = 19, и его влияние значительно, что свидетельствует о том, что различное соотношение смешивания добавки на неограниченное сопротивление сжатию расширяющихся почва оказывает особое воздействие, и различные факторы, влияющие на прочность на неограниченное сжатие расширяющейся почвы, влияют на последовательность значимости известкового порошка, угольной пустой породы и летучей золы.

3.3. Комплексный анализ

По данным спектрального и дисперсионного анализа каждого показателя установлено, что размер влияющих факторов и оптимальная схема каждого показателя различны, поэтому для всестороннего сравнения и анализа необходимо использовать метод комплексного баланса по результатам многоиндексной выборки и получить размер влияющих факторов и оптимальную схему.

Из таблицы 14 видно, что при разных показателях теста степень влияния факторов и оптимальная схема также различны. Методом комплексного баланса сделаны выводы о влияющих факторах модифицированного расширяющегося грунта на первичные и вторичные факторы: C > A > B, одна из наиболее оптимальных схем для A 2 В 3 С 3 ; а именно, содержание порошка угольной пустой породы составляет 8%, дозировка летучей золы составляет 11%, а содержание извести составляет 6%.

В соответствии с оптимальным решением для физико-механических свойств композитного улучшенного расширяющегося грунта основные индикаторы аутентификации контраста, как показано в таблице 15, измеренные результаты тестового индекса были явно улучшены, которые лучше, чем результаты ортогонального эксперимента. Это показывает, что схема соотношения смеси является разумной и надежной и может использоваться в качестве эталона для оптимального соотношения смеси при проектировании улучшенного расширяющегося грунтового основания.

3.4. Анализ механизма улучшения

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) используется для проведения сканирующих тестов на 9 наборах различных почв, легированных смесью, и результаты их микроструктуры показаны на рисунке 10.

Это видно из рисунков 10(a)– 10(г) и 10(е), видно, что микроструктуры расширяющегося грунта с различными смесями в основном одинаковы. Поверхность и внутренняя часть почвы имеют явные граничные плоскости, которые содержат большое количество шаровидных частиц летучей золы, а чешуйчатые и плоские частицы редуцированы. Микроагломерация, образованная белой известью, соединяет шаровидные частицы и агрегатные частицы почвы, среди которых диаметр шаровидных частиц составляет от 2 до 8 мкм, заполняя большую часть пор и уменьшая диаметр пор.

На рисунках 10(e) и 10(i) много кристаллических зерен SiO 2 , белого Ca(OH) 2 и CaCO 3 , включая менее листообразные зерна, плоские частицы. Форма краевой гладкой структуры агрегата иная, ориентация ее беднее, но связность хорошая, с мелкими порами и разного типа. Поры смешаны с немногочисленными известковыми кристаллами и сферическими частицами, ламинатами и агрегатами, а частицы и микроагрегаты заполнены в порах структурного скелета.

Поры смешаны с немногочисленными известковыми кристаллами и сферическими частицами, ламинатами и агрегатами, а частицы и микроагрегаты заполнены в порах структурного скелета.

На рисунках 10(g) и 10(h) относительно обширной почвы, состоящей из C, SiO 2 и минералов кремния, таких как кальциевый камень Морфология угольной пустой породы, ромбоэдрическая форма, имеется множество небольших поверхностных слоев глинистой почвы, состоящих из Приоритет отдается заполнителю, более крупному заполнителю внутри, состоящему из отдельных сферических частиц, и микроконгломерату, расположенному внутри зернистой структуры, и особенностям микроструктуры со структурой заполнителя, включая зернистую структуру ворса.

Из приведенного выше анализа видно, что при разных соотношениях смешивания заполнитель, образованный почвой, также отличается, и микроструктура поверхности заполнителя также изменится. Структура скелета улучшенной микроструктуры почвы в основном состоит из агрегатов и агрегатов, агрегатов и чешуйчатой структуры, а поры структурного скелета почвы заполнены частицами и микроагрегатами [29]. Различные пропорции порошка угольной пустой породы, золы-уноса и примесей извести являются важными факторами для улучшения микроструктуры обширной почвы.

Различные пропорции порошка угольной пустой породы, золы-уноса и примесей извести являются важными факторами для улучшения микроструктуры обширной почвы.

Когда порошок угольной пустой породы, летучая зола и известь смешиваются с расширяющимся грунтом, происходят физические и химические реакции, и улучшение расширяющегося грунта происходит в основном за счет четырех процессов, а именно ионного обмена, грануляции, карбонизации и гелеобразования [ 30, 31]. Прежний основной ионообменный и агрегатный эффект, примеси Ca 2+ , Mg 2+ обмен глинистых частиц на поверхности K + , Na + , а также адсорбция почвенными частицами толщины водяной пленки уменьшаются, что снижает пластичность, набухание и сухую плотность почвы, а также уменьшается влажность, более крупный почвенный агрегат углубляется, образуя тесную связь между ними и приводя к изменению структуры почвы, уменьшается глинистость. Кроме того, в течение длительного времени происходит реакция угольной кислоты между CO 2 , Ca(OH) 2 и Mg(OH) 2 в почве, и образуется CaCO 3 , что приводит к цементации и укреплению почвы. На поздней стадии реакции ионного обмена силикагель и алюминиевый гель в расширяющейся почве дополнительно упрочняются добавкой с образованием CaSiO 3 и алюмината кальция, образуя таким образом стабильную защитную пленку с сильной адгезией и сетчатой структурой. что повышало прочность грунта и оказывало водоотталкивающее действие, делая воду расширяющегося грунта устойчивой [32, 33]. Пластичность, дилатантность и другие свойства почвы можно улучшить, очевидно, четырьмя видами воздействия. Кроме того, при большем количестве примесей глинистость экспансивного грунта искусственно снижается, что также улучшает свойства экспансивного грунта.

На поздней стадии реакции ионного обмена силикагель и алюминиевый гель в расширяющейся почве дополнительно упрочняются добавкой с образованием CaSiO 3 и алюмината кальция, образуя таким образом стабильную защитную пленку с сильной адгезией и сетчатой структурой. что повышало прочность грунта и оказывало водоотталкивающее действие, делая воду расширяющегося грунта устойчивой [32, 33]. Пластичность, дилатантность и другие свойства почвы можно улучшить, очевидно, четырьмя видами воздействия. Кроме того, при большем количестве примесей глинистость экспансивного грунта искусственно снижается, что также улучшает свойства экспансивного грунта.

4. Выводы

На основе различных количеств угольной пустой породы, летучей золы и примесей извести, 9 наборов схем соотношения компонентов смеси разработаны и разработаны посредством ортогональных экспериментов. Были проведены рутинные лабораторные тесты и СЭМ в эксперименте, а также анализ чувствительности испытанных показателей механических характеристик. Изучено влияние и микроструктура улучшения расширяющейся почвы в условиях различных соотношений нескольких добавок и определена оптимальная схема соотношения добавок. Выводы сделаны следующим образом. (1) В соответствии с ортогональным дизайном физико-механические свойства расширяющихся грунтов были улучшены в разной степени лабораторными испытаниями. (2) На основе анализа диапазонов и дисперсионного анализа основные и второстепенные факторы, влияющие на индексом пластичности экспансивной почвы являются известь и зола-уноса. Последовательности влияния на скорость свободного расширения, прочность на сдвиг и прочность на неограниченное сжатие расширяющегося грунта — это известь, угольная пустая порода и летучая зола. Благодаря комплексному методу равновесия оптимальная схема соотношения смеси улучшенного расширяющегося грунта составляет A 2 B 3 C 3 , который состоит из 8 % угольной пустой породы, 11 % золы-уноса и 6 % извести. лучшее значение, скорость свободного расширения была снижена на 35,7%, прочность на сдвиг увеличилась до 279,4 кПа, прочность на неограниченное сжатие увеличилась до 1468,72 кПа, и результаты испытаний были значительно улучшены, лучше, чем известь, улучшающая расширяющийся грунт, и надежность теории растворения смеси.

Изучено влияние и микроструктура улучшения расширяющейся почвы в условиях различных соотношений нескольких добавок и определена оптимальная схема соотношения добавок. Выводы сделаны следующим образом. (1) В соответствии с ортогональным дизайном физико-механические свойства расширяющихся грунтов были улучшены в разной степени лабораторными испытаниями. (2) На основе анализа диапазонов и дисперсионного анализа основные и второстепенные факторы, влияющие на индексом пластичности экспансивной почвы являются известь и зола-уноса. Последовательности влияния на скорость свободного расширения, прочность на сдвиг и прочность на неограниченное сжатие расширяющегося грунта — это известь, угольная пустая порода и летучая зола. Благодаря комплексному методу равновесия оптимальная схема соотношения смеси улучшенного расширяющегося грунта составляет A 2 B 3 C 3 , который состоит из 8 % угольной пустой породы, 11 % золы-уноса и 6 % извести. лучшее значение, скорость свободного расширения была снижена на 35,7%, прочность на сдвиг увеличилась до 279,4 кПа, прочность на неограниченное сжатие увеличилась до 1468,72 кПа, и результаты испытаний были значительно улучшены, лучше, чем известь, улучшающая расширяющийся грунт, и надежность теории растворения смеси. (4) Посредством анализа структуры СЭМ можно сделать вывод, что микроструктура равнинной расширяющейся почвы представляет собой в основном плоские заполнители и гранулированные частицы, а сыпучий заполнитель представляет собой основные расширяющиеся частицы почвы после смешивания золы. Структура почвы плотная, агломерация частиц увеличивается, и почва имеет лучшую интеграционную способность. Был проанализирован механизм улучшения расширяющейся почвы, и было обнаружено, что при добавлении порошка угольной пустой породы, золы-уноса и извести в расширяющуюся почву в основном будут происходить физические и химические реакции. Ионный обмен, гранулирование, карбонизация и гелеобразование использовались для уменьшения набухания и усадки расширяющейся почвы и повышения ее прочности.

(4) Посредством анализа структуры СЭМ можно сделать вывод, что микроструктура равнинной расширяющейся почвы представляет собой в основном плоские заполнители и гранулированные частицы, а сыпучий заполнитель представляет собой основные расширяющиеся частицы почвы после смешивания золы. Структура почвы плотная, агломерация частиц увеличивается, и почва имеет лучшую интеграционную способность. Был проанализирован механизм улучшения расширяющейся почвы, и было обнаружено, что при добавлении порошка угольной пустой породы, золы-уноса и извести в расширяющуюся почву в основном будут происходить физические и химические реакции. Ионный обмен, гранулирование, карбонизация и гелеобразование использовались для уменьшения набухания и усадки расширяющейся почвы и повышения ее прочности.

Доступность данных

Данные, использованные для поддержки результатов этого исследования, можно получить у соответствующего автора по запросу.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Эта работа была полностью поддержана этими грантами от Национального фонда естественных наук Китая (№ премии 51778227, 51308208 и 41372303), Провинциального фонда естественных наук провинции Хунань (№ премии 2015JJ3069).и 18C0311), Программа развития талантов молодежи провинции Хунань (номер премии 2016RS3032) и Инновационный проект последипломного образования провинции Хунань (номер премии CX20200992).

Ссылки

Х. Ли, Комплексное использование угольной пустой породы , Издательство химической промышленности, Пекин, Китай, 2010. инженерно-геологические характеристики расширяющихся грунтов», Journal of Engineering Geology , том. 26, нет. 1, pp. 112–128, 2018.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

Z. Yang, D. Hu, and Z. Wang, «Analyse of the evolution and возмущение закона расширения и усадки трещин в обширная почва», Журнал сельскохозяйственной инженерии , том.

35, нет. 17, pp. 169–177, 2019.

35, нет. 17, pp. 169–177, 2019.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

X. Wang, Z. Yao, F. Dang, and Z. Dong, «Микроструктурная эволюция почвы, расширяющейся через трещины», Журнал сельскохозяйственной техники , том. 32, нет. 3, pp. 92–100, 2016.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

G. Li, A. Li, J. Yuan, J. Wu, X. Cao, and S. Wu, «Cracking закономерности и влияющие факторы расширения почвы на склоне русла реки в проекте реки Цзихуай реки Яньцзян», Журнал сельскохозяйственной инженерии , том. 34, нет. 12, pp. 154–161, 2018.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Н. Лю, К. Лю и Л. Ронг, «Исследования угольной пустой породы и ее применение в строительных материалах», Бетонные и цементные изделия , том.

10, нет. 9, стр. 74–76, 2012.

10, нет. 9, стр. 74–76, 2012.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Ван Дж. и Ван Л., «Исследование клинкерного цемента из угольной жилы», Цемент , том. 3, нет. 12, стр. 9–12, 2004.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

Ф. Мэн, Исследование прочности на сдвиг и закона изменения CBR угольной пустой породы расширяющегося грунтового основания , Сельскохозяйственный университет Внутренней Монголии, Хух-Хото, Китай, 2012 г.

T. Shen, S. Xing, S. Wang, M. Cheng и W. Huang, «Просеивание композитного модификатора для снижения скорости расширения сильно расширяющегося грунта и повышения прочности на сдвиг», Китайский журнал Сельскохозяйственная техника , вып. 33, нет. 2, pp. 109–115, 2017.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

X.

Yang and Y. Zhang, «Анализ механизма прочности на сдвиг улучшенного расширяющегося грунта с порошком угольной пустой породы», Уголь Инжиниринг , том. 46, нет. 9, стр. 123–125, 2014.

Yang and Y. Zhang, «Анализ механизма прочности на сдвиг улучшенного расширяющегося грунта с порошком угольной пустой породы», Уголь Инжиниринг , том. 46, нет. 9, стр. 123–125, 2014.Просмотр по адресу:

Google Scholar

Ю. Чжан, С. Инь и Л. Тонг, «Характеристики экспансивной угольной пустой породы и характеристика поровой структуры при оптимальном перемешивании сумма», Журнал сельскохозяйственной техники , том. 34, нет. 22, pp. 267–274, 2012.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

Y. Zhang, X. Kang, and L. Guo, «Исследование инженерных характеристик улучшенного расширяющегося грунта с известково-угольной пустой породой, Китайский журнал силикатов , том. 34, нет. 9, pp. 2720–2724, 2015.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

М.

В. Ван, К. Гэ и Д. Р. Чжу, «Экспериментальное исследование поведения инженеров на улучшенных расширяющихся грунтах на взлетно-посадочной полосе аэропорта Синьцяо в г. Хэфэй», Advanced Materials Research , vol. 261-263, вып. 261–263, стр. 1329–1335, 2011.

В. Ван, К. Гэ и Д. Р. Чжу, «Экспериментальное исследование поведения инженеров на улучшенных расширяющихся грунтах на взлетно-посадочной полосе аэропорта Синьцяо в г. Хэфэй», Advanced Materials Research , vol. 261-263, вып. 261–263, стр. 1329–1335, 2011.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Q. Qiu, «Исследование свойств расширенной почвы, улучшенной известью, при сухом и влажном цикле», Проектирование земляного полотна , том. 1, pp. 79–83, 2021.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

С. Дай, М. Сонг и Дж. Хуан, «Инженерные свойства экспансивной почвы», Журнал Уханьского университета Технология (издание по материаловедению) , том. 20, нет. 2, pp. 109-110, 2005.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

М.

Аббаспур, С. С. Нарани, Э. Афлаки, Ф. М. Неджад и С. М. М. М. Хоссейни, «Прочность и свойства набухания отходов расширяющийся грунт, армированный текстильным волокном (WTTF), Geosynthetics International , vol. 27, нет. 5, с. 1, 2020.

Аббаспур, С. С. Нарани, Э. Афлаки, Ф. М. Неджад и С. М. М. М. Хоссейни, «Прочность и свойства набухания отходов расширяющийся грунт, армированный текстильным волокном (WTTF), Geosynthetics International , vol. 27, нет. 5, с. 1, 2020.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

П. Индирамма, К. Судхарани и С. Нидхидасан, «Использование летучей золы и извести для стабилизации обширной почвы и поддержания свободной от загрязнения окружающей среды — экспериментальное исследование», Materials Today: Proceedings , vol. 22, нет. 3, стр. 694–700, 2020.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

П. Гириш Кумар и С. Харика, «Стабилизация расширяющегося грунта земляного полотна с помощью летучей золы», Materials Today: Proceedings , vol. 22, нет. 12, стр. 1–4, 2020.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

JTJ E40-2007, Правила геотехнических испытаний шоссе , People’s Communications Press, Пекин, Китай, 2007.

Пекин, Китай, 2000 г.

Пекин, Китай, 2000 г.GBT 1596-2017, Летучая зола, используемая в цементе и бетоне , People’s Communications Press, Пекин, Китай, 2017.

С. Шань, Экспериментальное исследование улучшенного цементно-известкового лесса и его инженерного применения , Университет Чанъань, Сиань, Китай, 2017.

Y. Li and C. Hu, Experimental Design and Data Processing , Chemical Industry Press, Beijing, China, 2008.

Q. Liu, W. Xiang, and D. Cui, улучшения экспансивного грунта с помощью ионного стабилизатора грунта», Китайский журнал геотехнической инженерии , том. 33, нет. 4, стр. 648–654, 2011.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Л. С. Чафушен и Ю. Ду, «Улучшение обширных почв с помощью извести и летучей золы», Журнал Юго-восточного университета (естественные науки). издание) , т. 37, нет. 2, стр.

339–344, 2007.

339–344, 2007.Просмотр по адресу:

Google Scholar

Ф. Г. Белл, «Известковая стабилизация глинистых минералов и почв», Engineering Geology , том. 42, нет. 1/2, стр. 223–237, 1996.