Содержание

Группы грунтов — специфические особенности, классификация и требования

Горные породы, образующие поверхностный слой литосферы, принято называть грунтами. Грунты были образованы естественным путем благодаря разрушению основных материковых плит. А спровоцировали это действие самые разнообразные процессы, например, воздушная и водная эрозия, смещение литосферных плит, антропогенная деятельность, а также жизнедеятельность растительного и животного мира. Если говорить о происхождении, здесь ученые выделяют 2 группы грунтов: органические и минеральные. В свою очередь, по характеру связи между частицами, а также механической прочности и размеру принято выделять скальные, полускальные, связанные, сыпучие и крупнообломочные породы.

Характеристика грунта

Каждая группа грунтов имеет свои определенные качества, которые в настоящее время являются хорошо изученными и успешно используются в строительной сфере. Полускальные породы отличаются своим составом, который является сцементированным и обладает возможностью дальнейшего уплотнения. Здесь принято выделять водостойкие и неводостойкие составы, мергели и гипс соответственно.

Здесь принято выделять водостойкие и неводостойкие составы, мергели и гипс соответственно.

Скальные породы, наоборот, являются водостойкими и практически никогда не поддаются сжатию. Сюда следует отнести, прежде всего, граниты и песчаники. Песчаные группы грунтов, которые еще также называют сыпучими, представляют собой итог эрозии и выветривания. Несвязные частицы имеют довольно малый размер, общая масса которых не отличается пластичностью, но способна прекрасно заполнить любые полости.

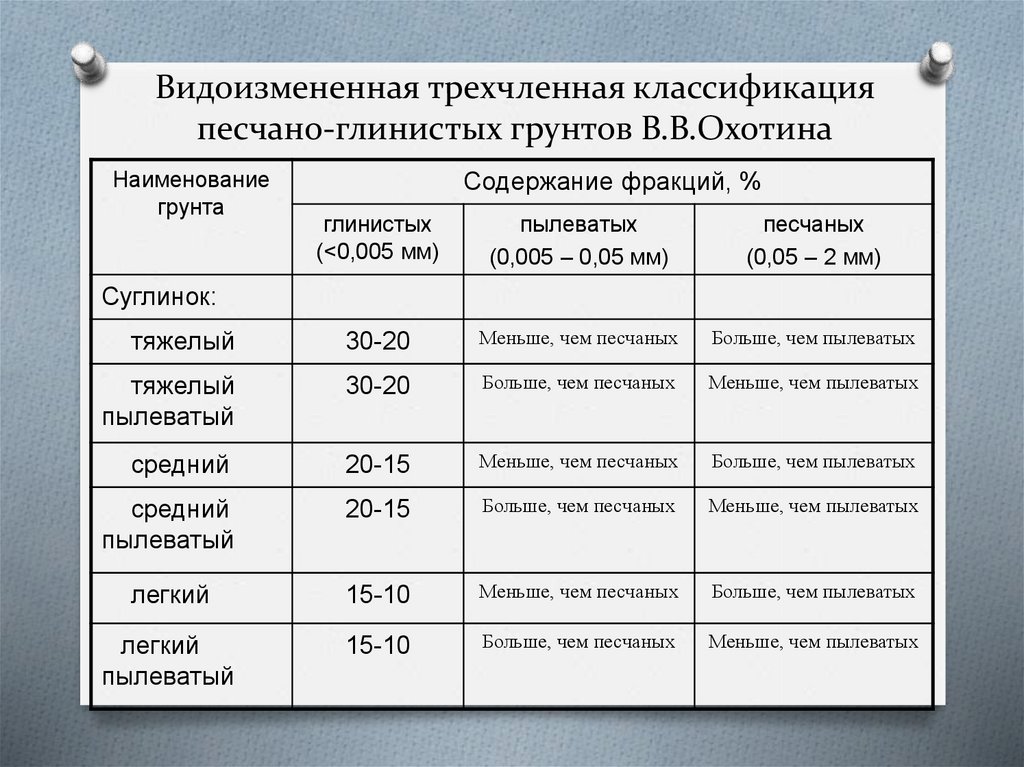

Связные породы, которые называют глинистыми, тоже считаются результатом разрушения первичных пород. Но в отличие от песчаных грунтов частицы в размере не превышают более 0,005 миллиметра, благодаря чему общая масса вещества является довольно пластичной. Это позволяет успешно применять состав не только в строительной сфере, но и в других видах жизнедеятельности человека.

Крупнообломочные группы грунтов представляют собой частички, размер которых составляет около 2 мм или больше. Между собой они никак не связываются. Тем не менее их популярность объясняется высоким показателем прочности.

Тем не менее их популярность объясняется высоким показателем прочности.

Критерии оценки и свойства грунта

При строительстве чаще всего применяются глинистые и песчаные породы, а также их смеси, крупнообломочные и полускальные составы. Затраты на разработку и эффективность технологии процесса производства, а также трудоемкость являются основными показателями, по ним и ведется оценка того или иного грунта.

Свойства, которые нужны для различных строительных работ, являются весьма разнообразными:

- кусковатость;

- влажность;

- прочность;

- размываемость и другие.

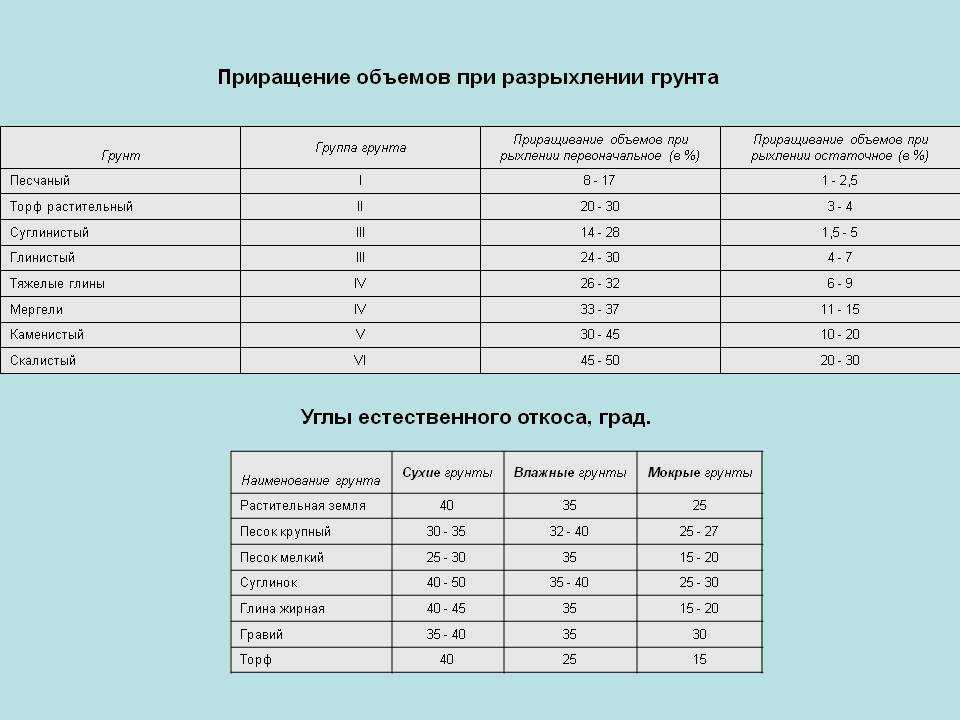

Например, влажность способна определить то, насколько является насыщенным водой грунт, а также соотношение массы жидкости к массе общего состава. Разрыхлительность можно охарактеризовать показателем увеличения объема грунта во время его разработки. Принято выделять коэффициент остаточного и первичного разрыхления. Важным показателем грунта является угол естественного откоса. Его можно определить физическими параметрами того или иного состава, которыми обладает порода в состоянии критического равновесия. В зависимости от разных критериев эта величина находится по-разному.

Его можно определить физическими параметрами того или иного состава, которыми обладает порода в состоянии критического равновесия. В зависимости от разных критериев эта величина находится по-разному.

Классификация грунтов по группам

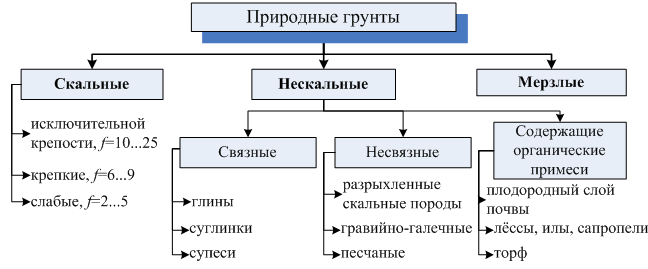

Грунты принято разделять на три основные категории:

- дисперсионные;

- скальные;

- мерзлые.

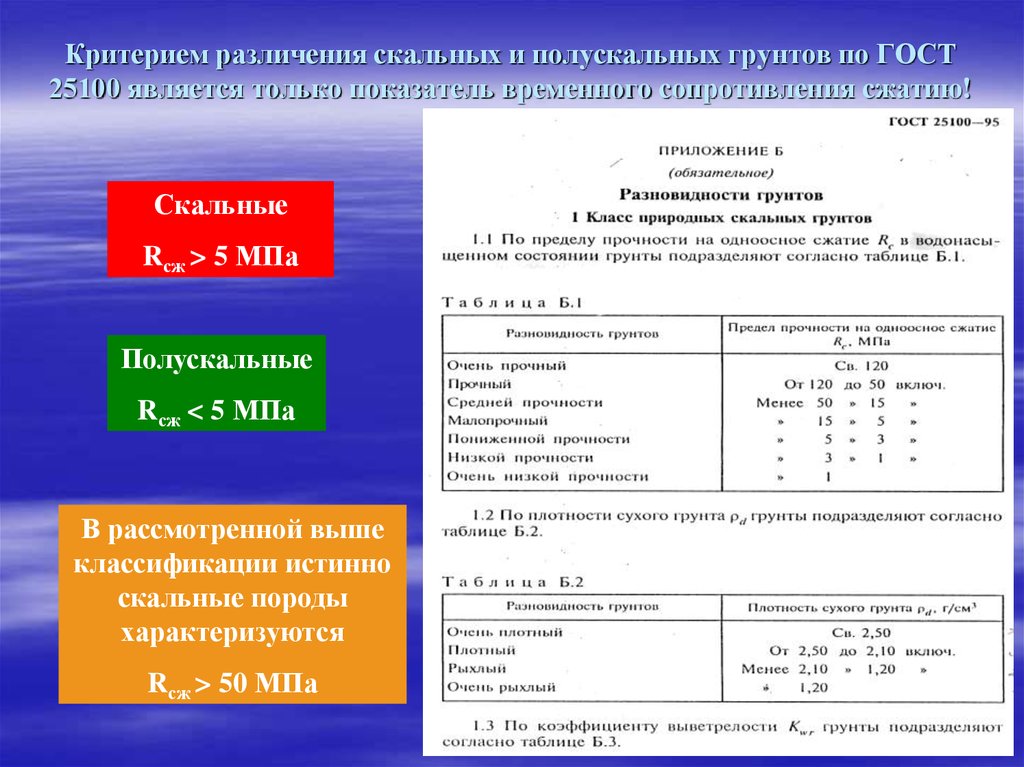

Скальные

Скальные типы грунта представляют собой метаморфические, магматические, вулканогенно-осадочные, осадочные, техногенные и аллювиальные породы, которые обладают жесткими цементационными и кристаллизационными структурными связями.

Дисперсионные

Дисперсионные типы грунта включают в себя вулканогенно-осадочные, осадочные, техногенные и аллювиальные породы, которые отличаются механическими и водно-коллоидными структурными связями. Эти типы грунта подразделяются на несвязные и связные. А эта группа грунта по разработке делится на минеральные, органоминеральные и органические группы.

Мерзлые

Мерзлые разновидности грунта представляют собой те же дисперсионные криогенные типы, но дополнительно они обладают так называемыми криогенными связями. Грунты, где находятся только криогенные связи, принято называть ледяными.

Грунты, где находятся только криогенные связи, принято называть ледяными.

Классификация по размеру частиц

Таблица группы грунтов по размеру частиц выглядит следующим образом.

| Частички | Фракции | Размер, мм |

| Большие обломки | ||

| Глыбы | большие | > 800 |

| среднего размера | 400-800 | |

| маленькие | 200-400 | |

| Щебень | большие | 100-200 |

| среднего размера | 60-100 | |

| маленькие | 10-60 | |

| Гравий, дресва | большие | 4-10 |

| маленькие | 2-4 | |

| Маленькие обломки | ||

| Песок | очень большие | 1-2 |

| большие | 0,5-1 | |

| среднего размера | 0,25-0,5 | |

| маленькие | 0,1-0,25 | |

| очень маленькие | 0,05-0,1 | |

| Взвесь | ||

| Пыль (ил) | большие | 0,01-0,05 |

| маленькие | 0,002-0,01 | |

| Коллоиды | ||

| Глина | < 0,002 | |

Определение типа грунта на строительном участке

Даже человек, который не знаком с геологией, сможет увидеть различие между песком и глиной, а также между другими группами грунта. А смету доли глины и песка в смеси уже сможет определить не каждый. Довольно тяжело будет понять внешне, какой процент чистой длины, например, содержится в грунте. Прежде всего, необходимо обследовать близлежащие жилые участки. Опыт организации фундамента соседей может дать весьма ценную информацию. Если заборы покосились, фундаменты деформировались при неглубоком их заложении, а в стенах дома имеются трещины, то это все может указывать на слишком пучинистый грунт.

А смету доли глины и песка в смеси уже сможет определить не каждый. Довольно тяжело будет понять внешне, какой процент чистой длины, например, содержится в грунте. Прежде всего, необходимо обследовать близлежащие жилые участки. Опыт организации фундамента соседей может дать весьма ценную информацию. Если заборы покосились, фундаменты деформировались при неглубоком их заложении, а в стенах дома имеются трещины, то это все может указывать на слишком пучинистый грунт.

После этого необходимо взять небольшое количество грунта для пробы со своего участка. Желательно это делать ближе к месту, где будет строиться будущий дом. Некоторые специалисты при этом советуют сделать небольшую ямку. Однако узкую траншею нельзя выкопать слишком глубокой. Поэтому строительство можно начинать с глубокой ямы под септик. Таким образом, получается колодец, глубина которого должна составлять не менее 3 м, а ширина должна равняться не меньше 1 м. У такого колодца будет множество преимуществ:

- пространство, где можно будет брать пробы грунта с различной глубины;

- внешний осмотр грунта в сечении;

- возможность проверить грунт, не вынимая, на его прочность, включая и боковые стенки.

Однако стоит обратить внимание на то, что в колодце необходимо установить бетонные кольца, чтобы он не осыпался по бокам от осадков. Также при строительстве стоит принимать во внимание таблицу группы грунтов, которая была представлена выше.

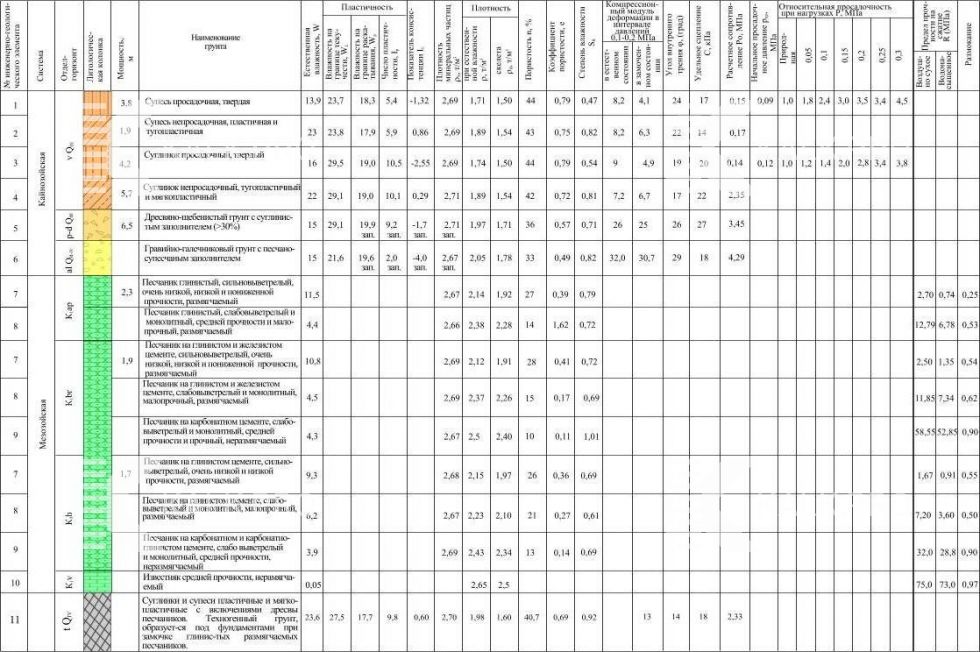

Классификация грунтов и их физико-механические свойства

Под

грунтами в строительстве подразумеваются

горные породы, образующие поверхностные

слои земли и составляющие так называемую

кору выветривания, которые могут служить

основанием или материалом для различных

инженерных сооружений, в том числе

автомобильных дорог и аэродромов.

Грунты,

используемые для сооружения насыпей,

разделяют на четыре основные группы:

скальные,

добываемые путем разрушения естественных

сплошных или трещиноватых скальных

массивов;

крупно

обломочные — несцементированные грунты,

содержащие более 50% по массе обломков

кристаллических или осадочных пород с

размерами частиц более 2 мм; песчаные —

сыпучие в сухом состоянии грунты, не

обладающие свойствами пластичности

(число пластичности меньше единицы) и

содержащие менее 50% по массе частиц

крупнее 2 мм;

глинистые,

обладающие связностью в сухом состоянии,

с числом пластичности более единицы.

При значительном увлажнении такие

грунты размокают и теряют прочность.

При

возведении земляного полотна и устройстве

различных инженерных сооружений на

автомобильных дорогах наиболее часто

приходится иметь дело с песчаными и

глинистыми грунтами. Для насыпей

используют те грунты, состояние которых

под действием природных факторов не

изменяется или изменяется незначительно,

что не влияет на прочность и устойчивость

в земляном полотне. К ним относятся

скальные неразмягчаемые породы,

крупнообломочные, песчаные (кроме мелких

и пылеватых), супеси легкие и крупные.

Эти грунты используют без ограничений.

Грунты

глинистые, мелкие и пылеватые пески,

размягчаемые скальные грунты пригодны

для сооружения земляного полотна, но

при этом имеются некоторые ограничения.

Не

применяют для насыпей грунты глинистые

избыточно засоленные; глинистые,

влажность которых выше допустимой;

торф, ил, мелкий песок и глинистые грунты

с примесью ила и органических веществ;

верхний почвенный слой, содержащий в

большом количестве корни растений;

содержащие гипс в количестве, превышающем

норму.

Кроме

грунтов природного происхождения, для

насыпей используют отходы промышленности

(золошлаковые материалы, отвалы

горнодобывающей промышленности и др.).

Основным

способом разработки грунтов машинами

для земляных работ (кроме машин для

гидромеханизации) является механический

способ, при котором часть грунта или

породы от массива отделяется ножевым

или ковшовым рабочим органом путем

резания, откола, отрыва, обрушения под

действием статических, динамических

или виброударных нагрузок.

К

основным

физико-механическим свойствам грунтов,

характеризующим их способность

сопротивляться внешним нагрузкам,

относятся гранулометрический состав,

плотность, влажность, пластичность,

липкость, разрыхляемость, связность,

сопротивление сдвигу

Плотность

характеризуется массой единицы объема

грунта, взятой в естественном залегании

(в плотном теле). Для песчаных и глинистых

грунтов она составляет 1,6-2,0, для скальных

— 2,2-3,5 т/мЗ.

Влажность

определяется содержанием воды в грунте,

измеренным в процентах. Грунты,

разрабатываемые строительными машинами,

обычно имеют влажность 10-20%.

Пластичность

— способность грунта изменять, не

разрушаясь, свою форму, сохраняемую

после снятия нагрузки. Пластичные грунты

(глины, суглинок) хорошо уплотняются,

хорошо заполняют ковшовые емкости, но

налипают на рабочее оборудование.

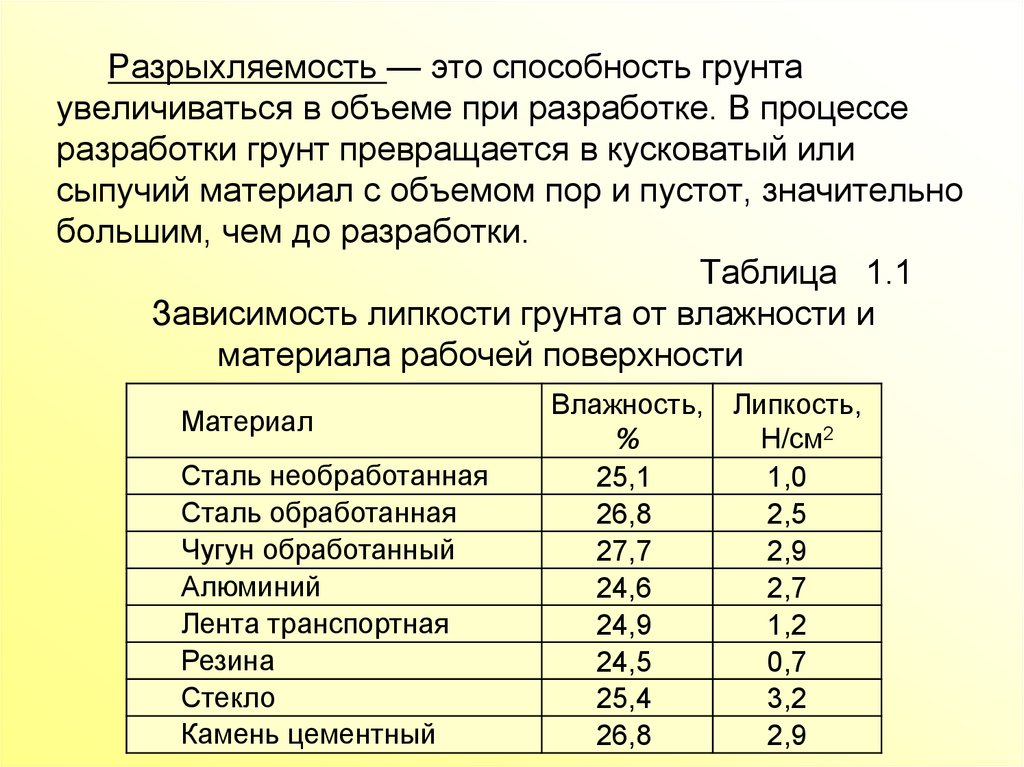

Разрыхляемостью

называют способность грунтов, пород,

материалов при разработке увеличиваться

в объеме.

Коэффициент

разрыхления Кр представляет собой

отношение грунта в разрыхленном состоянии

к объему грунта в естественном состоянии.

Для большинства грунтов К = 1,1 — 1,4, для

мерзлых фунтов и скальных пород Кр = 1,5

— 1,7.

На

сопротивление сдвигу грунта влияет

связность (сцепление) и трение грунтов.

Связность характеризует способность

грунтов противостоять воздействию

внешних сил. К связным грунтам относятся

глины, к несвязным — сухие пески.

Комплексными

показателями для оценки разрабатываемое

грунтов рабочими органами строительных

машин являются удельные сопротивления

грунта резанию Крез и копанию Кк, т. е.

сопротивления на рабочих органах,

отнесенные к площади поперечного сечения

вырезаемой стружки. При этом сопротивление

копанию включает в себя все сопротивления

при разрушении грунта и наполнении

рабочего органа, а сопротивление резанию

— только сопротивление от вырезания

стружки.

Картина

процесса копания и набора грунта рабочими

органами всех землеройно-транспортных

машин и многих землеройных машин в

принципе аналогична (рис. 8.3). Режущие

ножи в нижней части рабочих органов

отделяют грунт от массива (происходит

процесс резания). Вырезанный грунт затем

захватывается и накапливается рабочими

органами. При этом происходят такие

явления, как движение грунтовой стружки

и образование призмы волочения.

а

б в

Рис.

8.3. Схемы копания и набора фунта рабочими

органами землеройно-транспортных машин:

а

— с отвалами бульдозера и автогрейдера;

б — ковшом скрепера; в — ковшом скрепера

с элеваторной загрузкой (цифры обозначают

ориентировочную последовательность

заполнения рабочих органов)

Коэффициент

фильтрации используют при различных

гидрогеологических расчетах (определении

притока воды в горные выработки, дебита

скважин).

Кроме

указанных свойств пород, при решении

отдельных строительных вопросов

учитывают прочность, твердость, упругость,

пластичность, хрупкость, вязкость,

разрыхляемость горных пород.

Прочность

— это свойство горных пород сопротивляться

разрушению под действием внешней

нагрузки. Различают прочность при

сжатии, растяжении, изгибе, скалывании

и ударе.

Твердостью

называют способность горной породы

сопротивляться проникновению в нее

другого более твердого тела (например,

острия пики отбойного молотка). Твердость

Твердость

пород определяют по специальной шкале.

Упругость

— свойство горных пород изменять свою

форму или объем под действием внешней

нагрузки и возвращаться к первоначальной

форме или объему после снятия этой

нагрузки.

Пластичность

— это свойство горных пород деформироваться

без разрушения под действием внешней

нагрузки и оставаться в деформированном

состоянии после ее снятия.

Хрупкость

— свойство горных пород разрушаться

под действием ударных нагрузок без

заметной остаточной деформации.

Вязкостью

называют способность горной породы

сопротивляться силам, стремящимся

разъединить ее частицы. При горных

работах вязкость пород оценивают по

сопротивлению, оказываемому породой

при отделении части ее от массива.

Разрыхляемость

— это увеличение объема горной породы

при ее выемке из массива. Разрыхляемость

характеризуется коэффициентом

разрыхления, представляющим собой

отношение объема вынутой породы к

первоначальному объему породы в массиве.

Коэффициенты

разрыхляемости некоторых горных пород

имеют следующие значения.

Песок,

супесь 1,1-1,2

Растительный

грунт, глина, суглинок, гравий 1,2-1,3

Полускальные

породы 1,3-1,4

Скальные

породы:

средней

прочности 1,4-1,6

прочные 1,6-1,8

очень

прочные 1,8-2,0

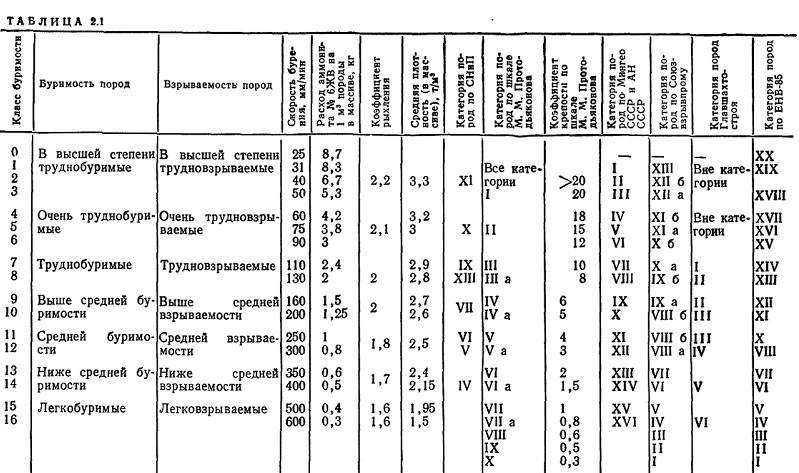

Крепость

горных пород

характеризуется их сопротивляемостью

различным механическим воздействиям:

бурению, отбойке, взрыванию, разработке

другими механическими средствами.

Крепость пород зависит от многих

физико-механических свойств: твердости,

вязкости, трещиноватости, хрупкости,

упругости. В горном деле принята шкала

крепости горных пород, предложенная

проф. М. М. Прото дьяконовым. По этой

шкале все горные породы в зависимости

от коэффициента крепости fкр,

разделены

на десять категорий, причем наиболее

крепкие породы (кварциты, базальты и

др.), имеющие коэффициент крепости

fкр=20,

отнесены к I категории, а наименее крепкие

(плывуны, разжиженные грунты), имеющие

fкр=0,3,—

к X категории.

В

Строительных нормах и правилах, являющихся

сводом основных общеобязательных

нормативных документов, применяемых в

строительстве в нашей стране, принята

шкала классификации горных пород, в

которой наиболее крепкие породы (с

fKp=20)

отнесены

к высшей, XI, группе по сложности разработки,

а наименее крепкие — к I группе.

Грунтовая

стружка поднимается вверх по поверхности

отвалов под призмой волочения — у

отвальных рабочих органов или внутри

накопляемых масс грунта — у ковшовых

рабочих органов. Совокупность этих

процессов, включая и резание, называют

копанием.

Удельные

сопротивления резанию и копанию зависят

не только от физико-механических свойств

грунтов, но и от типа и параметров

рабочего оборудования, т. е. являются

одновременно как прочностными

характеристиками грунтов, так и

показателями энергоемкости резания и

копания. Удельные сопротивления

используют при расчетах, испытаниях и

исследованиях машин, но ввиду трудоемкости

их определения в полевых условиях

(сложные силоизмерительные подвески

рабочих органов или их моделей, трудоемкие

расчеты и замеры объемов грунтовых

масс) классификация разрабатываемое

грунтов по удельным сопротивлениям

резанию и копанию затруднена.

В

основу принятой классификации грунтов

по группам трудности их разработки,

предложенной профессором А. Н. Зелениным,

положен более простой показатель —

прочность грунтов по числу ударов

специального плотномера — ударника

ДорНИИ. Ударник ДорНИИ представляет

собой простейший прибор по типу

забиваемого стержня. Стержень погружается

в грунт под действием ударов падающей

гири. Масса гири 2,5 кг, высота ее падения

400 мм, площадь сечения стержня 1 см2,

глубина погружения 100 мм.

Достоинство

ударника ДорНИИ — простота оценки

прочности грунта, недостаток классификации

грунтов по показаниям ударника ДорНИИ

— условность оценки разрабатываемое

грунта по одним прочностным показателям

независимо от типа рабочего оборудования.

Некоторые исследователи на основе

обработки и обобщения результатов

экспериментов рекомендуют корреляционные

зависимости между числом Ударов ударника

ДорНИИ и удельным сопротивлением резанию

и копанию.

В

практике строительства используют еще

одну классификацию грунтов — так

называемую производственную классификацию

по группам трудности разработки

механическими способами. Несмотря на

Несмотря на

качественное описание характеристик

грунта в этой классификации, ее применяют

при нормировании выработки и расценке

строительных работ.

ПРИРОДНЫЕ

СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

1. | |

Разновидность | Предел |

Очень | >120 |

Прочный | 120 |

Средней | 50-15 |

Малопрочный | 15-5 |

Пониженной | 5-3 |

Низкой | 3-1 |

Очень | <1 |

2. | |

Разновидность | Плотность | |||||

Очень | >2,50 | |||||

Плотный | 2,50 | |||||

Рыхлый | 2,10 – | |||||

Очень | <1,20 | |||||

3. по | ||||||

Разновидность | Коэффициент Kwr | |||||

Невыветрелый | 1 | |||||

Слабовыветрелый | 1 – | |||||

Выветрелый | 0,90 | |||||

Сильновыветрелый | 0,80 | |||||

4. по | ||||||

Разновидность | Коэффициент К | |||||

Неразмягчаемый | > | |||||

Размягчаемый | <0,75 | |||||

5. | ||||||

Разновидность | Количество | |||||

Нерастворимый | <0,01 | |||||

Труднорастворимый | 0,01 — | |||||

Среднерастворимый | 1 — 10 | |||||

Легкорастворимый | >10 | |||||

6. | ||||||

Разновидность | Коэффициент Кф, | |||||

Неводопроницаемый | < | |||||

Слабоводопроницаемый | 0,005 | |||||

Водопроницаемый | 0,30 | |||||

Сильноводопроницаемый | 3-30 | |||||

Очень | >30 | |||||

сильноводопроницаемый | ||||||

7. | ||||||

Разновидность | Количество D | |||||

Незаселенный | < | |||||

Засоленный | >2 | |||||

8. | ||||||

Подруппа | Структура | |||||

Магматические | Интрузивные | Мелко-, | Массивная, | |||

Эффузивные | Стекловатая, | |||||

Метаморфические | Такая | Гнейсовая, слоисто- нолосчатоя, | ||||

Осадочные | Мелко-, | Массивная, | ||||

9. | ||||||

Разновидность | Температура | |||||

Немерзлый | > | |||||

Морозный | <0 | |||||

пылеватый | >0,10 | <75 | ||||

Почва | Определение, важность, типы, эрозия, состав и факты

Черноземный почвенный профиль

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Кертис Флетчер Марбут

Зельман Авраам Ваксман

Эдмунд Раффин

- Похожие темы:

- твердая корка

разжижение почвы

горизонт

глина

гумус

Просмотреть весь связанный контент →

Самые популярные вопросы

Что такое почва?

Почва – биологически активная и пористая среда, сложившаяся в самом верхнем слое земной коры. Он служит резервуаром воды и питательных веществ, а также средой для фильтрации и разложения вредных отходов. Это также помогает в круговороте углерода и других элементов в глобальной экосистеме.

Он служит резервуаром воды и питательных веществ, а также средой для фильтрации и разложения вредных отходов. Это также помогает в круговороте углерода и других элементов в глобальной экосистеме.

Каковы размеры зерен в почве?

По размерам частиц частицы почвы делятся на три группы: глина, ил и песок. Глина имеет диаметр менее 0,002 мм (0,0008 дюйма), ил — от 0,002 мм (0,0008 дюйма) до 0,05 мм (0,002 дюйма), а песок — от 0,05 мм (0,002 дюйма) до 2 мм (0,08 дюйма).

Каковы пять факторов почвообразования?

Эволюция почв и их свойств называется почвообразованием, и, по мнению почвоведов, на свойства почв влияют пять основных процессов почвообразования. Этими пятью «факторами состояния» являются исходный материал, топография, климат, организмы и время.

Что такое слои почвы?

Почвы обладают уникальной структурной характеристикой, которая отличает их от простых земных материалов: вертикальная последовательность слоев, образующихся в результате совместного действия просачивающихся вод и живых организмов. Эти слои называются горизонтами и обозначаются как горизонт А, горизонт В, горизонт С, горизонт Е, горизонт О и горизонт R.

Эти слои называются горизонтами и обозначаются как горизонт А, горизонт В, горизонт С, горизонт Е, горизонт О и горизонт R.

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

почва , биологически активная пористая среда, образовавшаяся в самом верхнем слое земной коры. Почва является одним из основных субстратов жизни на Земле, служащим резервуаром воды и питательных веществ, средой для фильтрации и разложения вредных отходов, а также участником круговорота углерода и других элементов в глобальной экосистеме. Он развился в результате процессов выветривания, вызванных биологическими, климатическими, геологическими и топографическими влияниями.

С появлением сельского и лесного хозяйства в 8-м тысячелетии до н.э. также возникла необходимость в практическом понимании почв и управления ими. В 18-м и 19-м веках промышленная революция привела к увеличению нагрузки на почву для производства сырья, необходимого для торговли, в то время как развитие количественной науки открыло новые возможности для улучшения управления почвой. Изучение почвы как отдельной научной дисциплины началось примерно в то же время с систематических исследований веществ, усиливающих рост растений. Это первоначальное исследование расширилось до понимания почв как сложных, динамичных биогеохимических систем, которые жизненно важны для жизненных циклов наземной растительности и обитающих в почве организмов, а также для человечества.

Изучение почвы как отдельной научной дисциплины началось примерно в то же время с систематических исследований веществ, усиливающих рост растений. Это первоначальное исследование расширилось до понимания почв как сложных, динамичных биогеохимических систем, которые жизненно важны для жизненных циклов наземной растительности и обитающих в почве организмов, а также для человечества.

В этой статье рассматриваются структура, состав и классификация почв, а также то, как эти факторы влияют на роль почвы в глобальной экосистеме. Кроме того, обсуждаются два наиболее важных явления, ухудшающих почву, эрозия и загрязнение. Картографический справочник по распределению основных почв мира со ссылками на краткие описательные статьи по каждому типу почв см. на интерактивной карте мира.

Почвы сильно различаются по своим свойствам из-за геологических и климатических изменений на расстоянии и во времени. Даже такое простое свойство, как толщина почвы, может варьироваться от нескольких сантиметров до многих метров в зависимости от интенсивности и продолжительности выветривания, эпизодов отложения и эрозии почвы, а также закономерностей эволюции ландшафта. Тем не менее, несмотря на эту изменчивость, почвы обладают уникальной структурной характеристикой, которая отличает их от простых земных материалов и служит основой для их классификации: вертикальная последовательность слоев, образованная совместным действием просачивающихся вод и живых организмов.

Тем не менее, несмотря на эту изменчивость, почвы обладают уникальной структурной характеристикой, которая отличает их от простых земных материалов и служит основой для их классификации: вертикальная последовательность слоев, образованная совместным действием просачивающихся вод и живых организмов.

Эти слои называются горизонтами, а полная вертикальная последовательность горизонтов составляет почвенный профиль (см. рисунок). Почвенные горизонты определяются признаками, отражающими почвообразовательные процессы. Например, самый верхний слой почвы (не включая поверхностную подстилку) называется горизонтом А. Это выветрелый слой, содержащий скопление гумуса (разложившегося, темного цвета, богатого углеродом вещества) и микробной биомассы, смешанной с мелкозернистыми минералами с образованием агрегатных структур.

Ниже А лежит горизонт В. В зрелых почвах этот слой характеризуется скоплением глины (мелкие частицы менее 0,002 мм [0,00008 дюйма] в диаметре), которая либо отлагалась из просачивающихся вод, либо осаждалась в результате химических процессов с участием растворенных продуктов выветривания. Глина придает горизонту В множество разнообразных структурных особенностей (блоков, столбцов и призм), образованных из мелких глинистых частиц, которые могут соединяться друг с другом в различных конфигурациях по мере развития горизонта.

Глина придает горизонту В множество разнообразных структурных особенностей (блоков, столбцов и призм), образованных из мелких глинистых частиц, которые могут соединяться друг с другом в различных конфигурациях по мере развития горизонта.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подпишитесь сейчас

Ниже горизонтов A и B находится горизонт C, зона с небольшим или нулевым накоплением гумуса или развитием структуры почвы. Горизонт С часто состоит из рыхлого материнского материала, из которого образовались горизонты А и В. Он лишен характерных черт горизонтов А и В и может быть как относительно невыветрелым, так и сильно выветрелым. На некоторой глубине ниже горизонтов А, В и С залегает сцементированная порода, составляющая горизонт Р.

Эти простые буквенные обозначения дополняются двумя способами (см. таблицу буквенных обозначений почвенных горизонтов). Во-первых, определяются два дополнительных горизонта. Подстилка и разложившееся органическое вещество (например, остатки растений и животных), которые обычно лежат на поверхности земли выше горизонта А, обозначаются как горизонт О, тогда как слой непосредственно под горизонтом А, подвергшийся сильному выщелачиванию (т. е. медленно отмытый от определенного содержимого под действием просачивающейся воды) дается отдельное обозначение горизонта Е, или зоны элювиации (от латинского ex , «из дома» и lavere , «стирать»). Развитию горизонтов E способствуют обильные осадки и песчаный грунт — два фактора, которые способствуют интенсивному просачиванию воды. Твердые частицы, теряемые при выщелачивании, откладываются в горизонте В, который затем можно рассматривать как зону иллювиации (от лат. il — «в» и lavere ).

е. медленно отмытый от определенного содержимого под действием просачивающейся воды) дается отдельное обозначение горизонта Е, или зоны элювиации (от латинского ex , «из дома» и lavere , «стирать»). Развитию горизонтов E способствуют обильные осадки и песчаный грунт — два фактора, которые способствуют интенсивному просачиванию воды. Твердые частицы, теряемые при выщелачивании, откладываются в горизонте В, который затем можно рассматривать как зону иллювиации (от лат. il — «в» и lavere ).

| Буквенные обозначения почвенного горизонта | |

|---|---|

| Базовые символы для горизонтов поверхности | |

| О | органический горизонт, содержащий подстилку и разложившееся органическое вещество |

| А | минеральный горизонт, затемненный скоплением гумуса |

| Базовые символы для подземных горизонтов | |

| Е | минеральный горизонт светлее, чем горизонты А или О, и обеднен глинистыми минералами. |

| АБ или ЭБ | переходный горизонт больше похож на A или E, чем на B |

| БА или БЫТЬ | переходный горизонт больше похож на B, чем на A или E |

| Б | накопленная глина и гумус ниже горизонта А или Е |

| БК или КБ | переходный горизонт от В к С |

| С | рыхлый земной материал ниже горизонта А или В |

| р | консолидированная порода |

| Добавлены суффиксы для обозначения особенностей горизонтов | |

| а | сильно разложившееся органическое вещество |

| б | погребенный горизонт |

| с | конкреции или твердые узелки (железо, алюминий, марганец или титан) |

| е | органическое вещество промежуточного разложения |

| ф | мерзлый грунт |

| грамм | серый цвет с сильной крапчатостью и плохим дренажем |

| час | накопление органического вещества |

| я | слабо разложившееся органическое вещество |

| к | накопление карбоната |

| м | цементация или уплотнение |

| н | накопление натрия |

| о | накопление оксидов железа и алюминия |

| п | вспашка или другие антропогенные нарушения |

| д | накопление кремнезема |

| р | выветренная или мягкая коренная порода |

| с | накопление оксидов металлов и органических веществ |

| т | накопление глины |

| в | плинтит (подпочвенный материал, обогащенный твердым железом) |

| ж | развитие цвета или структуры |

| Икс | fragipan характер (высокой плотности, ломкий) |

| у | накопление гипса |

| г | накопление солей |

Объединенная последовательность горизонтов А, Е, В называется solum (лат. «пол»). Солум является истинным очагом почвообразовательных процессов и основным местом обитания почвенных организмов. (Переходные слои, обладающие промежуточными свойствами, обозначаются двумя буквами смежных горизонтов.)

«пол»). Солум является истинным очагом почвообразовательных процессов и основным местом обитания почвенных организмов. (Переходные слои, обладающие промежуточными свойствами, обозначаются двумя буквами смежных горизонтов.)

Вторым усовершенствованием номенклатуры почвенных горизонтов (также показанным в таблице) является использование суффиксов нижнего регистра для обозначения особых характеристик, важных для развитие почвы. Наиболее распространенные из этих суффиксов применяются к горизонтам B: г – крапчатость, вызванная заболачиванием, h – иллювиальное накопление гумуса, k – осадки карбонатных минералов, o – остаточные оксиды металлов, s – иллювиальное скопление оксидов металлов. и гумуса, а т для обозначения накопления глины.

Педоны и многоножки

Почвы являются естественными элементами выветрившихся ландшафтов, свойства которых могут изменяться в пространстве. Однако для научных исследований полезно думать о почвах как об объединениях модулей, известных как педоны. Педон — наименьший элемент ландшафта, который можно назвать почвой. Предел его глубины — это несколько условная граница между почвой и «не почвой» (например, коренной породой). Его поперечные размеры должны быть достаточно большими, чтобы можно было изучить любые имеющиеся горизонты — в общем, площадь от 1 до 10 квадратных метров (от 10 до 100 квадратных футов), принимая во внимание, что горизонт может быть переменной мощности или даже прерывистым. Везде, где горизонты цикличны и повторяются с интервалом от 2 до 7 метров (от 7 до 23 футов), педон включает половину цикла. Таким образом, каждый педон включает в себя диапазон изменчивости горизонтов, встречающийся на небольших участках. Везде, где цикл меньше 2 м или где все горизонты непрерывны и имеют одинаковую мощность, площадь педона составляет 1 квадратный метр.

Педон — наименьший элемент ландшафта, который можно назвать почвой. Предел его глубины — это несколько условная граница между почвой и «не почвой» (например, коренной породой). Его поперечные размеры должны быть достаточно большими, чтобы можно было изучить любые имеющиеся горизонты — в общем, площадь от 1 до 10 квадратных метров (от 10 до 100 квадратных футов), принимая во внимание, что горизонт может быть переменной мощности или даже прерывистым. Везде, где горизонты цикличны и повторяются с интервалом от 2 до 7 метров (от 7 до 23 футов), педон включает половину цикла. Таким образом, каждый педон включает в себя диапазон изменчивости горизонтов, встречающийся на небольших участках. Везде, где цикл меньше 2 м или где все горизонты непрерывны и имеют одинаковую мощность, площадь педона составляет 1 квадратный метр.

Почвы встречаются на ландшафте в виде групп сходных педонов, называемых полипедонами, занимающих достаточную площадь, чтобы квалифицироваться как таксономическая единица. Полипедоны ограничены снизу «непочвенными» и с боков неодинаковыми по характеристикам педонами.

Полипедоны ограничены снизу «непочвенными» и с боков неодинаковыми по характеристикам педонами.

MIT, Textural, USCS, Indian & AASTHO Soil Classification Systems

Содержание

Систему классификации почв можно понимать как процесс группировки почв в различные категории по определенному признаку или характеристикам.

Основная цель классификации почв состоит в том, чтобы разделить почву на различные категории таким образом, чтобы все почвы в определенной категории имели схожие характеристики и природу.

Он также служит общей основой для обмена знаниями и опытом в отношении почвы.

В классификации почв почва каждой группы обычно обозначается конкретным символом группы и общим описанием.

Общее описание в основном включает характерный цвет почвы, а также сведения о главных частицах, из которых состоит почва. 1. Общие требования к системе классификации грунтов наиболее подходящим для цели, для которой была сделана классификация.

1. Общие требования к системе классификации грунтов наиболее подходящим для цели, для которой была сделана классификация.

2. Классификация должна включать только ограниченное число групп.

3. Классификация должна быть простой и понятной с использованием простых терминов. 2. Системы классификации почв Массачусетский технологический институт (MIT)

Система классификации почв Массачусетского технологического института была впервые разработана Prof. G. Gilboy в Массачусетском институте в США.

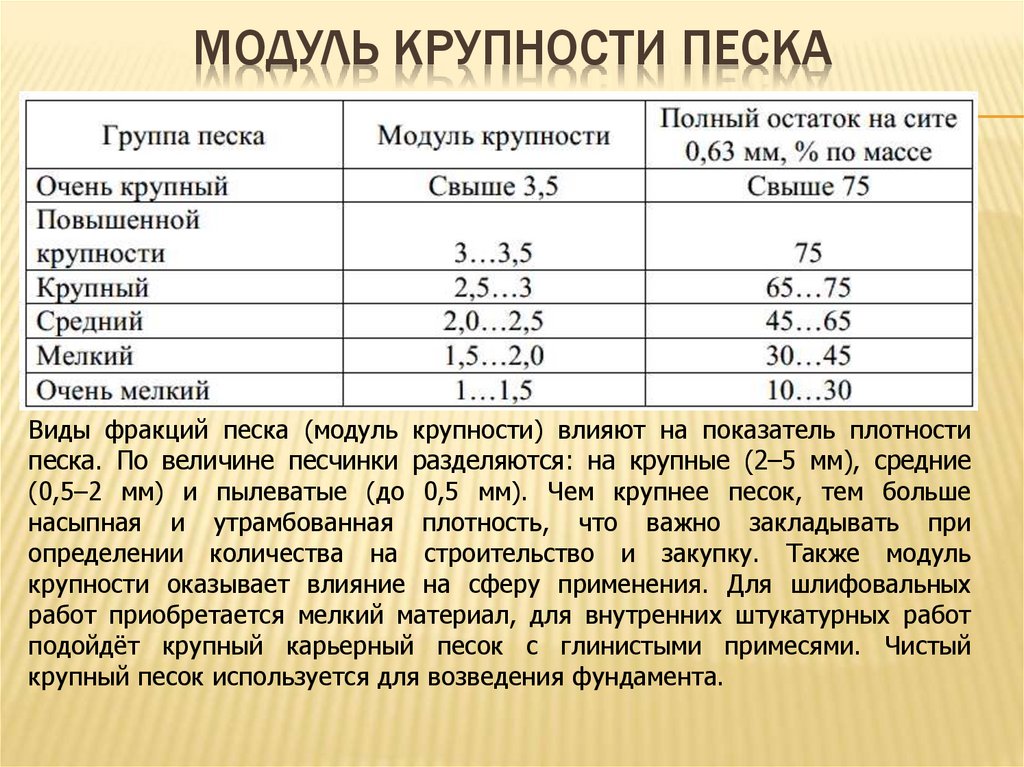

Многие инженерные свойства грунтов связаны с характеристиками размера частиц. По размеру частиц почвы можно разделить на валуны, булыжники, гравий, пески, илы или глины. Одним из таких методов классификации почв является Система классификации почв Массачусетского технологического института.

В этой классификации частицы размером более 200 мм считаются валунами, а частицы размером от 60 до 200 мм считаются булыжниками.

Гравий в диапазоне от (60 мм до 2 мм), песок в диапазоне от (2,0 мм до 0,06 мм) и ил в диапазоне от (0,06 мм до 0,002 мм).

Менее 0,002 мм считается глинистым.

Кроме того, каждый тип грунта делится на крупный, средний и мелкий.

Классификация системы классификации почв Массачусетского технологического института

В соответствии с этой классификацией почва классифицируется по следующим четырем основным категориям:

1. Валун (размер частиц более 200 мм).

2. Булыжник (размер частиц от 60 мм до 200 мм).

3. Гравий (грунт с размером частиц более 2 мм).

- Крупный гравий: от 20 мм до 60 мм

- Средний гравий: от 6 мм до 20 мм

- Мелкий гравий: от 2 мм до 6 мм

4. Песок (грунт с размером частиц от 0,06 мм до 2 мм).

- Крупный песок: от 0,6 мм до 2 мм

- Средний песок: от 0,2 мм до 0,6 мм

- Мелкий песок: от 0,06 мм до 0,2 мм

5. Ил (грунт с размером частиц от 0,002 мм до 0,06 мм).

Ил (грунт с размером частиц от 0,002 мм до 0,06 мм).

- Крупный ил: от 0,02 мм до 0,06 мм

- Средний ил: от 0,006 мм до 0,02 мм

- Мелкий ил: от 0,002 мм до 0,006 мм

6. Глина (грунт с размером частиц менее 0,002 мм).

Рисунок: Система классификации почв Массачусетского технологического института

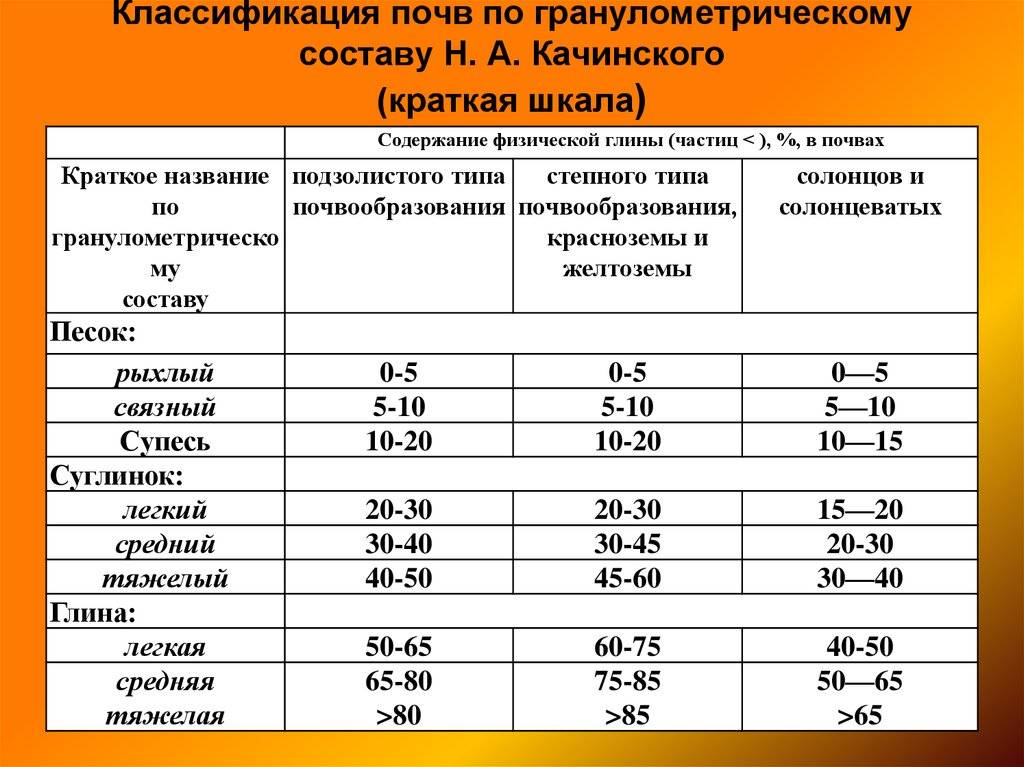

ii. Текстурная классификация почвы

Система классификации почв по текстуре была разработана Бюро почв США.

Его также часто называют треугольной классификацией почвы .

Треугольная диаграмма состоит из различных групп почвы с разным процентным содержанием песка, ила и глинистых частиц.

В этой классификации в первую очередь образец почвы просеивается для определения процентного содержания песка, ила и глинистых частиц. Используя полученный относительный процент, заполняется треугольная диаграмма.

Структурная классификация почв очень удобна для классификации крупнозернистых почв.

Рисунок: Текстурная система классификации почв

Три стороны вышеприведенного равностороннего треугольника представляют собой процентное содержание глины, ила и песка. Где размер:

Песок = 0,05–2 мм

Ил = 0,005–0,05 мм

Глина = размер <0,005 мм

0052

В треугольнике 12 зон, каждая из которых представляет свой тип почвы. 10 зон:

а. Глина

б. Илистая глина

c. Песчаная глина

d. Суглинок

e. Илистый глинистый суглинок

f. Песчано-глинистый суглинок

г. Суглинок

ч. Илистый суглинок

i. Песчаный суглинок

j. Ил

к. Песок суглинистый

л. Песок

Заключение: система классификации текстурных почв

Этот метод классификации не выявляет никаких свойств почвы, кроме гранулометрического состава. Следовательно, он подходит только для гранулометрического состава крупнозернистой почвы.

Следовательно, он подходит только для гранулометрического состава крупнозернистой почвы.

iii. Единая система классификации почв

Единая система классификации почв была впервые введена Casagrande и впервые принята Инженерным корпусом Соединенных Штатов Америки в 1942.

Единая классификация грунтов является наиболее общепринятой системой классификации грунтов для технических целей.

Фактически это общепринятая система классификации почв.

В этой системе классификации почва классифицируется на основе характеристик пластичности и размера частиц почвы.

Каждая группа обозначается символом группы. Групповой символ состоит из основных и второстепенных описательных букв.

Значения основных и дополнительных описательных букв перечислены ниже:

| Основные буквы | Второстепенные письма |

| G: Гравий | W: хорошая оценка |

| S: песок | P: плохая оценка |

| М: Ил | M: Непластиковая мелочь |

| C: глина | C: Пластиковая мелочь |

| О: органический | L: Низкая пластичность |

| Pt: Торф | H: Высокая пластичность |

Эта система классифицирует почву по 15 различным группам. Однако основные подразделения включают три категории, а именно крупнозернистые почвы, мелкозернистые почвы и высокоорганические почвы .

Однако основные подразделения включают три категории, а именно крупнозернистые почвы, мелкозернистые почвы и высокоорганические почвы .

Основные разделы Единой системы классификации почв (ЕСПК)

Основные подразделения почвы в соответствии с этой классификацией кратко описаны следующим образом:

а. Грунт крупнозернистый

По Единой системе классификации почв грунт считается крупнозернистым, если на сите 0,075 мм задерживается более 50% грунта.

Крупнозернистый грунт далее подразделяется на гравий (G) и песок (S).

Крупнозернистый грунт считается гравием, если более 50% крупных частиц задерживается на сите 4,75 мм, в противном случае это песок.

б. Почва мелкозернистая

По Единой системе классификации почв почва считается мелкозернистой, если более 50 % почвы проходит через сито 0,075 мм.

Мелкозернистый грунт подразделяется на низкопластичный (L) и высокопластичный (H).

Это подразделение мелкозернистых основано на характеристиках пластичности почвы.

Если предел текучести грунта менее 50, то он относится к грунту с низкой группой пластичности, а если предел текучести грунта более 50, то он относится к грунту с высокой группой пластичности .

В Единой системе классификации почв представлена карта пластичности, основанная на данных о пределе текучести и индексе пластичности.

Линия на графике известна как A-линия. Если данные на графиках LL и PL лежат выше линии А, то почва классифицируется как глинистая.

Если данные лежат ниже линии А, то почва классифицируется как неорганический ил или органический ил, которые дополнительно различаются сушкой в печи. Если высыхание ила снижает LL на 30% или даже больше, почва является органической, в противном случае почва представляет собой неорганический ил.

в. Высокоорганическая почва

Органические почвы — это просто мелкозернистые почвы, в основном состоящие из органических характеристик.

Некоторые из таких органических характеристик включают высокую сжимаемость, темный цвет, сильный запах, заметные видимые органические вещества и т. д. обозначается как OH) и торф (обозначается как Pt).

iv. Индийская стандартная система классификации почв

Индийская стандартная система классификации почв была впервые разработана Бюро индийских стандартов.

Эта система классификации очень похожа на единую систему классификации почв. Единственная разница между двумя классификационными системами заключается в том, что в индийской стандартной системе мелкозернистые грунты подразделяются на три группы, а именно низкую, среднюю и высокую сжимаемость, вместо двух групп низкой и высокой сжимаемости, как в Единой системе почв. классификация.

Рисунок: Индийская стандартная система классификации почвы

против системы Aashto Classification

Система Aashto классификации почвы разработана в бюро U.

Классификация

Классификация