Содержание

Куда течёт электрический ток?

Современный человек отлично знаком с результатом работы тока в различных электроприборах, и редко задумывается о том, как, откуда и куда он течёт. Для тех, кто совсем немного знаком с электрикой и электроникой ответ будет прост и очевиден: от положительного полюса к отрицательному. Тем не менее, люди, которые знакомы с вопросом глубже, знают, что данное описание корректно не для всех ситуаций, что общепринятое понимание механизма несколько упрощено и на самом деле правильно ответить на подобный вопрос можно, только лишь уточнив его. Сегодня мы попытаемся рассказать читателям, как и почему возникла такая путаница.

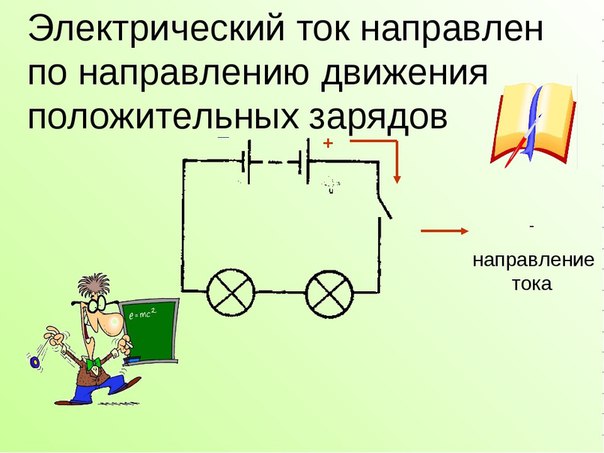

Для начала следует вспомнить, что такое электроток. Справочники характеризуют его как направленное движение заряженных частиц. Сегодня принято считать, что в пределах цепи ток направлен от плюсового полюса источника питания к минусовому. Так работает любая техника на постоянном токе: радиоприёмники, фонарики, детские игрушки, пульты и даже те самые светодиодные светильники, которые через драйвер или трансформатор подключены к переменной сети. Вместе с тем, предполагается, что внутри самого источника питания – например, батарейки или аккумулятора – ток всё же идёт от минуса к плюсу. Почему так? Давайте разбираться.

Вместе с тем, предполагается, что внутри самого источника питания – например, батарейки или аккумулятора – ток всё же идёт от минуса к плюсу. Почему так? Давайте разбираться.

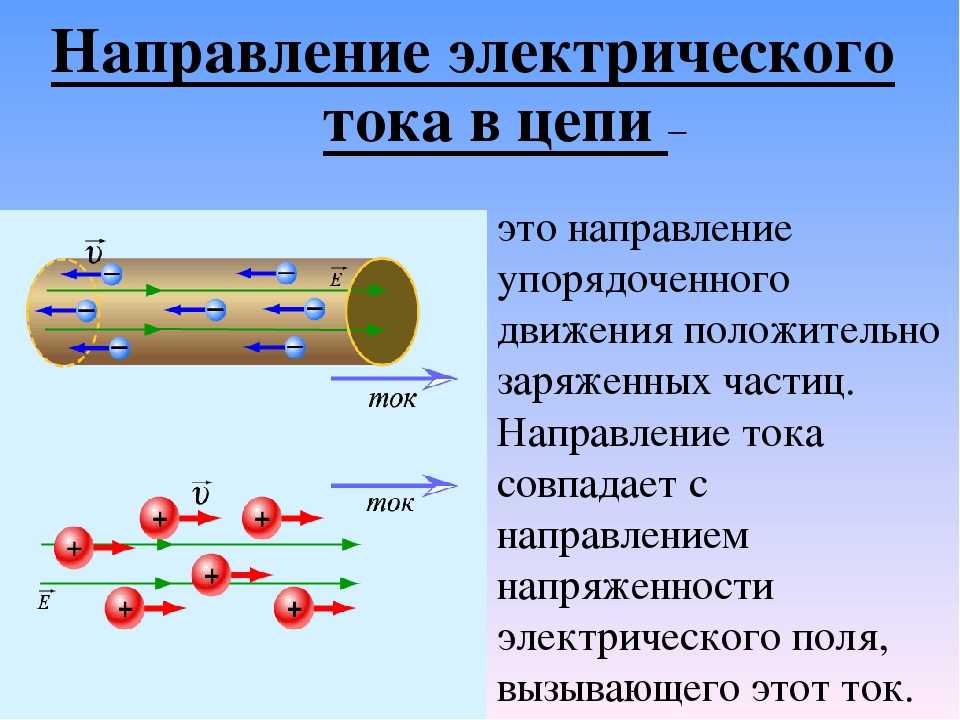

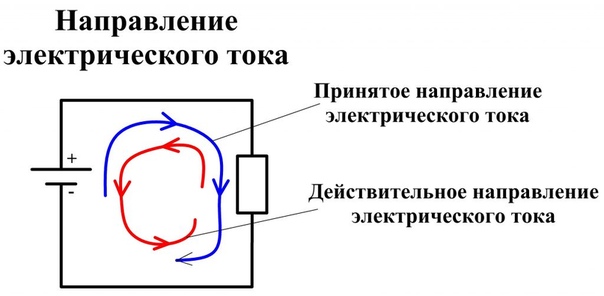

Сегодня науке точно известно, что направление движения электронов во многом обусловлено материалом элементов цепи. Согласитесь, это звучит немного неожиданно, однако обо всём этом нам рассказывали в школе, просто другими словами. Так, если проводник изготовлен из металла, частицами, переносящими заряд, будут выступать электроны, несущие энергию от своего, отрицательного полюса к другому, положительному. И исходя из этого оказывается, что, вопреки сказанному ранее, электроны во внешней цепи движутся от минуса к плюсу. Доказать это довольно просто. Если взять любой диод, который по своей сути допускает прохождение тока только в одном направлении, и подключить так, как сегодня принято описывать направление течения электронов, он работать на будет. Полупроводники выполняют свою функцию только тогда, когда подключаются анодом к плюсовой клемме источника. Уже на основании одного этого можно понять, что в качестве направления электротока в цепи обычно принимают противоположное реальному движению электронов.

Уже на основании одного этого можно понять, что в качестве направления электротока в цепи обычно принимают противоположное реальному движению электронов.

Путаница в понятиях сложилась лишь потому, что при открытии многих электрических явлений именно неверное описание казалось исследователям логичным. Задолго до изобретения лампочек учёные пытались работать с феноменом электричества. Широко известный американский общественный и научный деятель Бенджамин Франклин стал родоначальником так называемой унитарной теории электричества. Согласно его предположениям, это самое электричество является материей, а именно, жидкостью, лишённой веса, которая способна вытекать из одной точки и перетекать в другую, со временем накапливаясь в ней. Скорее всего, именно отсюда во многих языках мира и взялось слово «ток», связанное с глаголом «течь» – ведь текут обычно именно жидкости.

Франклин утверждал, что невесомая электрожидкость присутствует во всех телах, но выраженного заряда не имеет, а потому наэлектризоваться что-либо может только в том случае, когда наблюдается её недостаток или избыток. Логично, что нехватку учёный обозначил знаком минус, а излишек –знаком плюс. Сам того не понимая, он заложил этим тезисом основу понятий положительного и отрицательного зарядов. Для Франклина всё было просто и похоже на систему сообщающихся сосудов: когда в ней начинает наблюдаться дисбаланс, электрическая жидкость в нужном количестве перетекает от тела к телу, в обоих направлениях. В целом, хорошо понятную гипотезу о движении заряда опровергнуть было сложно, потому на многие годы представление осталось именно таким.

Логично, что нехватку учёный обозначил знаком минус, а излишек –знаком плюс. Сам того не понимая, он заложил этим тезисом основу понятий положительного и отрицательного зарядов. Для Франклина всё было просто и похоже на систему сообщающихся сосудов: когда в ней начинает наблюдаться дисбаланс, электрическая жидкость в нужном количестве перетекает от тела к телу, в обоих направлениях. В целом, хорошо понятную гипотезу о движении заряда опровергнуть было сложно, потому на многие годы представление осталось именно таким.

Примерно в то же время французский исследователь и известный физик своего времени Шарль Дюфе сделал пришёл к выводу, что в действительности существует целых две разновидности электричества, каждая из которых сама по себе вписывается в объяснения Франклина, но при контакте их эффект нейтрализуется. В доработанном виде эту теорию представил шотландский физик Роберт Симмер, который взял за основу опыты предшественника и дополнил их собственными объяснениями. Название теории полностью соответствовало сути – её нарекли дуалистической.

Для многих имя Симмера совершенно незнакомо, однако его можно считать «автором» самого знаменитого школьного эксперимента с эбонитовой палочкой. Хотя подобными играми баловались ещё древние греки, объяснение явлению смог дать только он. Известно, что учёный по жизни был склонен к переохлаждению и носил сразу две пары чулок: ближе к коже – тёплые, из шерсти, а поверх них, напоказ – шёлковые. И вот однажды он заинтересовался тем, почему они странно себя ведут после снятия. Когда Симмер снимал их вместе, а потом вытягивал один из другого, то видел, что и шёлк, и шерсть немного раздуваются, а затем слипаются друг с другом. При этом если взять пару чулок из одного материала, они будут отталкиваться. Его первые эксперименты были максимально просты: в одной руке находились шерстяные чулки, а в другой – шёлковые. При сближении рук одинаковые отталкивались, а разнородные моментально слипались. Сегодня мы знаем, что то же самое можно было бы сказать о полюсах магнитов, но тогда до идеи о связи электричества и магнетизма ещё никто не подозревал.

Зато благодаря работе Симмера стало понятно, что при натирании объекта с целью электризации заряженным становится не только это тело, но и то, которое его натирает. Дуалистическая теория поясняла, что в состоянии покоя в каждом теле в некотором количестве находятся сразу две невесомые электрические жидкости, противоположные по своему заряду. При этом в целом они нейтрализуют друг друга, но при изменении взаимных пропорций возникает электризация. Хотя гипотезы Франклина и Симмера не приводили учёный мир к единому мнению, обе они с необходимой для того времени достоверностью описывали видимое положение вещей, а потому сохранялись параллельно.

Следующий крупный этап в процессе выяснения правды наступил в 1799-том году. Задолго до появления на улицах электрических фонарных столбов, слово «столб» стало синонимом чего-то заряженного. Всё дело в том, что открытие явления электролиза с использованием вольтова столба более наглядно показало учёным, что заряды могут одновременно двигаться взаимно противоположно. Формально это было моментом торжества теории Симмера, но из-за нехватки информации об устройстве мира многие учёные не готовы были принять всё на веру. Многих смущало то, что при проведении эксперимента с электролизом на отрицательном электроде собиралось в два раза больше пузырьков водорода, чем на положительном – кислорода. Ввиду того, что формула Н2О ещё открыта не была, представлений о строении молекулы воды никто не имел, и это отчасти вносило трещину в дуалистическую теорию.

Формально это было моментом торжества теории Симмера, но из-за нехватки информации об устройстве мира многие учёные не готовы были принять всё на веру. Многих смущало то, что при проведении эксперимента с электролизом на отрицательном электроде собиралось в два раза больше пузырьков водорода, чем на положительном – кислорода. Ввиду того, что формула Н2О ещё открыта не была, представлений о строении молекулы воды никто не имел, и это отчасти вносило трещину в дуалистическую теорию.

Спустя 21 год нашёлся учёный, который был гораздо решительнее предшественников. Его звали Андре-Мари Ампер, и он предложил Парижской академии наук устранить неоднозначность, приняв одно из направлений в качестве основного. В начале его работы над данным вопросом совершить выбор предполагалось просто на основании удобства, однако уже спустя несколько поставленных опытов Ампер сумел сформулировать единое правило, по которому можно было однозначно судить о направленности воздействия магнитов на электроток. Дабы избавиться от описания двух взаимно противоположных токов и избежать повторения, учёный решил однозначно, раз и навсегда, принять за основу направление движения положительного электричества. Именно этот момент считается формальной точкой отсчёта в отношении направленности электротока.

Дабы избавиться от описания двух взаимно противоположных токов и избежать повторения, учёный решил однозначно, раз и навсегда, принять за основу направление движения положительного электричества. Именно этот момент считается формальной точкой отсчёта в отношении направленности электротока.

На основании тех же исследований британский физик Джеймс Клерк Максвелл сформулировал хорошо знакомое нам со школьной скамьи правило буравчика. Оно определяло направление магнитного поля катушки и вполне устраивало учёных, поскольку считалось адекватно описывающим реальность в тех координатах, которые ранее заложил Ампер. Вместе с тем, среди исследователей было немало и тех, кто даже при уважительном отношении к предшественникам продолжал критически смотреть на ситуацию. Англичанин Майкл Фарадей признавал, что пользоваться описанными правилами удобно, однако это не означает, что в природе всё так и есть. Уже после того, как он открыл явление электромагнитной индукции, возникла необходимость определить направление индуцированного тока, и на этом этапе сугубо теоретические и условные правила других исследователей не справлялись. Российский физик немецкого происхождения Эмилий Ленц сумел дать требуемую формулировку: если проводник из металла движется вблизи магнита или тока, внутри него возникает гальванический ток, направление которого таково, что, будь провод неподвижен, он бы пришёл в движение в сторону, противоположную исходному перемещению. Несмотря на длину разъяснения правила и его сложность для понимания при первом прочтении, именно оно утвердилось в качестве доминирующего.

Российский физик немецкого происхождения Эмилий Ленц сумел дать требуемую формулировку: если проводник из металла движется вблизи магнита или тока, внутри него возникает гальванический ток, направление которого таково, что, будь провод неподвижен, он бы пришёл в движение в сторону, противоположную исходному перемещению. Несмотря на длину разъяснения правила и его сложность для понимания при первом прочтении, именно оно утвердилось в качестве доминирующего.

И даже после открытия в 1897-ом году английским физиком Джозефом Джоном Томсоном электрона, указанная условность описания направления его движения сохранилась. Пусть природа задумала, что в проводнике или в вакууме должны перемещаться лишь электроны, человечество по-прежнему в качестве базового принимает противоположное направление – от плюса к минусу. Когда в начале ХХ-го века были изобретены электронные лампы, сразу же с оборудованием стали возникать определённые трудности. Тем не менее, даже это не заставило главные мировые умы пересмотреть подход. Ещё позже, с изобретением транзисторов путаница усилилась, но на первое место продолжало выноситься условное удобство. Сейчас люди уже привыкли считать, что там, где «плюс» энергии больше, чем там, где «минус», а потому она может переходить только в одном направлении, как во всё тех же сообщающихся сосудах у Франклина.

Ещё позже, с изобретением транзисторов путаница усилилась, но на первое место продолжало выноситься условное удобство. Сейчас люди уже привыкли считать, что там, где «плюс» энергии больше, чем там, где «минус», а потому она может переходить только в одном направлении, как во всё тех же сообщающихся сосудах у Франклина.

И хотя сегодня мы уже осведомлены о том, что данная условность не соответствует фактическому положению вещей, человечество успело изготовить такое количество электротехнической продукции, что внесение корректив в устоявшиеся принципы внесёт ещё большую сумятицу. Не пострадают разве что только те изделия, для которых полярность не имеет значения – это различные клеммники и наконечники, оснащение для переменного тока, а также различные провода и кабели. Всё остальное, в том числе, и бытовая техника, в которой много узлов преобразует энергию к 12 В или 5 В постоянного тока, может оказаться неработоспособной.

Напоследок хочется сказать о том, чему не уделено внимания выше: как же простому человеку понять, разобраться и запомнить, что и где находится, какой заряд куда течёт. Да, общепринятое направление движения электротока – это лишь некая условность, оправданная историей развития электротехники, и она противоположна реальному направлению перемещения электронов в металле, но в действительности всё это совершенно не принципиально. На самом деле, чтобы не прослыть невеждой следует руководствоваться простейшими принципами. Вернёмся к тому, что такое ток по определению – это направленное движение заряженных частиц. И вот тут самое главное: не спрашивайте себя, каких именно! Потому что правильный ответ – любых. Ими могут оказаться и негативно заряженные электроны, и положительные молекулы с атомами, и ионы вещества в растворе, и свободные электроны в полупроводниках, и даже так называемые «дырки». И всё это правильно, технически корректно. А потому вывод напрашивается довольно простой – ток течёт туда, где его «не хватает», то есть высказанный ранее принцип «от большего к меньшему» в действительности справедлив, безотносительно полярности перемещаемого по проводнику заряда.

Да, общепринятое направление движения электротока – это лишь некая условность, оправданная историей развития электротехники, и она противоположна реальному направлению перемещения электронов в металле, но в действительности всё это совершенно не принципиально. На самом деле, чтобы не прослыть невеждой следует руководствоваться простейшими принципами. Вернёмся к тому, что такое ток по определению – это направленное движение заряженных частиц. И вот тут самое главное: не спрашивайте себя, каких именно! Потому что правильный ответ – любых. Ими могут оказаться и негативно заряженные электроны, и положительные молекулы с атомами, и ионы вещества в растворе, и свободные электроны в полупроводниках, и даже так называемые «дырки». И всё это правильно, технически корректно. А потому вывод напрашивается довольно простой – ток течёт туда, где его «не хватает», то есть высказанный ранее принцип «от большего к меньшему» в действительности справедлив, безотносительно полярности перемещаемого по проводнику заряда. Остальные нюансы просто оказываются не важны.

Остальные нюансы просто оказываются не важны.

Электрический ток в металлах | ряд напряжений, что собой представляет, таблица

Любой металл, так или иначе, является проводником – это известно из школьного курса физики. Но какие процессы протекают внутри проводника, и чем обусловлено поведение электрического тока в металлах, — именно это мы и рассмотрим в этой статье.

Содержание

- 1 Что такое проводимость

- 2 Сопротивление проводника

- 3 Электрохимический ряд напряжений металлов

Что такое проводимость

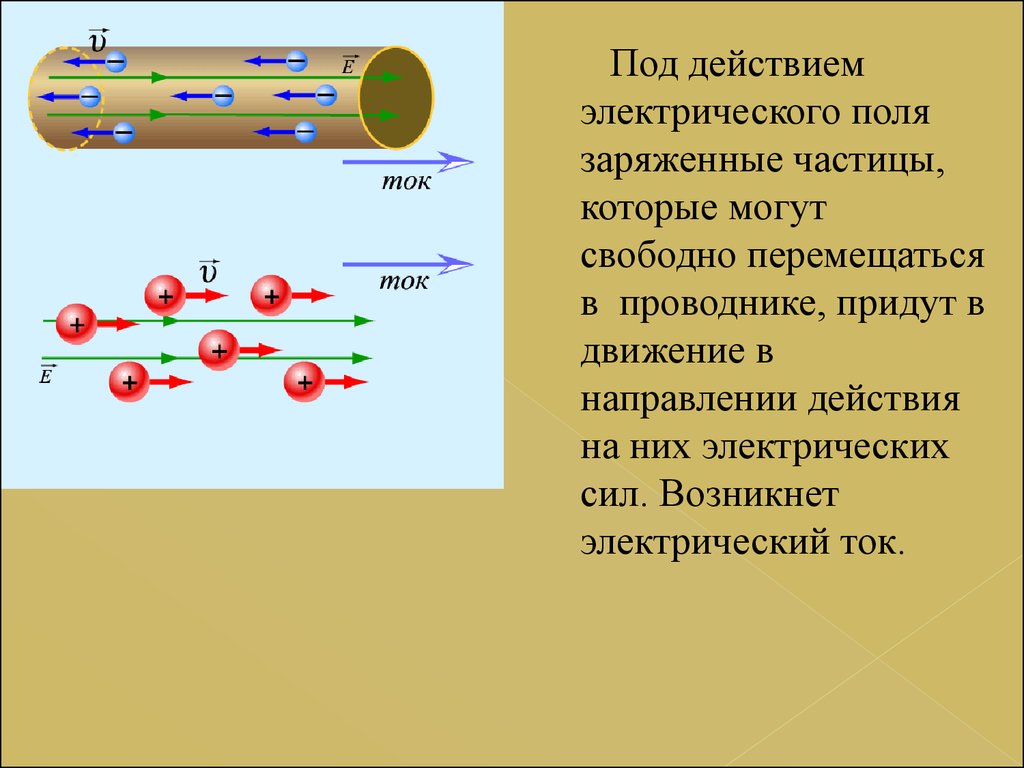

Основой любого твердого химического элемента является кристаллическая решетка, состоящая из атомов вещества, вокруг которых вращаются связанные электроны. И, если решетка стабильна, то возникает вопрос: какие частицы создают электрический ток в металлах, а точнее – участвуют в его переносе? Помимо атомов вещества со связанными заряженными частичками, межатомное пространство заполнено и свободными электронами. Именно эти заряженные частицы, при воздействии на них электрического поля, начинают двигаться определенным образом, и обеспечивают тем самым, протекание тока.

Важно, что суммарный заряд всех свободных электронов равен суммарному заряду ионов, которые находятся в узлах решетки, но отличен по знаку (ионы – положительно заряжены, а электроны – отрицательно) – именно поэтому структура и стабильна. Если бы не было этих самых свободных заряженных частиц, то кулоновские силы разорвали бы кристаллическую решетку. Однако электроны уравновешивают действие этих сил, и вся «конструкция» остается в покое.

Чем больше таких свободных частиц присутствуют между атомами, тем сильнее проводимость материала. К примеру, медь проводит ток лучше железа именно из-за того, что в межатомном пространстве меди находится очень много свободных зарядов, способных проводить ток.

Электрический ток движется по проводам со скоростью, приближенной к скорости света, хотя сами свободные заряженные частицы двигаются значительно медленнее, и не покидают пределы проводника. Это означает, что ток в металлических проводниках создается электронами, которые принимают участие в переносе заряда, но не «расходуются» при этом процессе. Таким образом, получается, что электрический ток в металлах представляет собой лишь упорядоченное движение заряженных частиц под действием поля, и не может накапливаться в проводнике.

Таким образом, получается, что электрический ток в металлах представляет собой лишь упорядоченное движение заряженных частиц под действием поля, и не может накапливаться в проводнике.

Сопротивление проводника

Абсолютно любой элемент, каким бы проводимым он ни был, обладает сопротивлением. При воздействии электрического поля на свободные заряженные частицы, они начинают двигаться, условно говоря, от плюса к минусу. В процессе движения, электроны рассеиваются на так называемых неоднородностях решетки: дефектах, примесях и нарушениях строения. Это вызывает нагрев проводника, и характеризуется таким понятием, как сопротивление металлов.

Чем больше электронов теряется по пути от начала проводника до его конца, тем выше сопротивление данного участка проводимости. Помимо физических характеристик самого материала (удельного сопротивления, являющегося справочной величиной), из которого изготовлен проводник, на сопротивление имеют влияние форма, а также площадь сечения проводника.

Если участок проводимости однороден по составу, то его сопротивление можно узнать, применив формулу: R = p*l/S, где p — удельное сопротивление материала, l – длинна проводника, а S – площадь сечения.

Удельное сопротивление основных материалов, используемых в электротехнике, представлено ниже, в сводной таблице электрического сопротивления металлов:

Интересная особенность металлических проводников: при уменьшении температуры, сопротивление материала падает, а при достижении температур порядка нескольких Кельвинов – снижается практически до нуля. На этом эффекте основано явление сверхпроводимости.

Электрохимический ряд напряжений металлов

Помимо сопротивления, металлические проводники имеют такую характеристику как электрохимический потенциал. Если говорить просто, то это значение характеризует сравнительную активность вещества при протекании реакций окисления и восстановления в условиях водного раствора. Электрический ряд напряжений металлов был известен еще средневековым ученым-алхимикам, однако к современному виду его привел Алессандро Вольта в 1793 году. При конструировании своего гальванического столба, он установил соотношение активности известных ему металлов Zn, Pb, Sn, Fe, Cu, Ag, Au, которое зависит от положения элемента в этом ряду. Чем дальше находятся элементы друг от друга по списку, тем выше будет степень их взаимодействия.

При конструировании своего гальванического столба, он установил соотношение активности известных ему металлов Zn, Pb, Sn, Fe, Cu, Ag, Au, которое зависит от положения элемента в этом ряду. Чем дальше находятся элементы друг от друга по списку, тем выше будет степень их взаимодействия.

Уже в 1798 году Иоганн Риттер указал на схожесть ряда Вольта с рядом окисления металлов (уменьшение их активности взаимодействия с кислородом). По его гипотезе, в результате протекания химической реакции возникает электричество. А вот его качественные показатели как раз и зависят от того, какие металлы взаимодействуют. Таким образом, был сформирован ряд напряжений, который дополнялся вновь открываемыми химическими элементами:

На практике электрохимический ряд напряжений металлов используется при подборе катода и анода для наиболее эффективного восстановления металла из раствора, или же наоборот – наиболее активного взаимодействия для получения электроэнергии.

youtube.com/embed/JuM7Q13Lrkk?modestbranding=1&disablekb=1&rel=0&mute=0&loop=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Читайте также:

- Способы соединения электрических проводов

- Какой провод лучше всего подойдет для монтажа проводки в деревянном доме — рекомендации по выбору и советы

- Выбираем надежный аккумулятор для своего автомобиля — обзор моделей

Почему движутся электроны?

Что заставляет электрический заряд двигаться?

Вы знаете, что для подъема объекта необходимо совершить работу, потому что гравитационное поле Земли тянет объект вниз. Аналогичным образом необходимо совершить работу, чтобы переместить заряженную частицу в электрическом поле. Количество работы, необходимой для перемещения заряда между точками, или работа на единицу заряда, называется «разностью электрических потенциалов » между двумя точками. Единица разности потенциалов называется вольт. Разность потенциалов может быть как положительной, так и отрицательной в зависимости от движения заряда.

Разность потенциалов может быть как положительной, так и отрицательной в зависимости от движения заряда.

Чтобы перемещать заряды, нам нужно устройство, которое может работать. К таким устройствам относятся: аккумуляторы, генераторы, термопары и аккумуляторы.

Как электроны движутся по проводу?

Электроны не движутся по проводу, как автомобили по шоссе. На самом деле любой проводник (вещь, по которой может проходить электричество) состоит из атомов. В каждом атоме есть электроны. Если вы поместите новые электроны в проводник, они присоединятся к атомам, и каждый атом передаст электрон следующему атому. Этот следующий атом принимает электрон и отправляет еще один с другой стороны.

Что такое электродвижущая сила (ЭДС)?

Электродвижущая сила, также называемая ЭДС (измеряемая в вольтах), представляет собой напряжение, развиваемое любым источником электроэнергии, таким как батарея или генератор. Обычно он определяется как электрический потенциал источника в цепи. Устройство, которое подает электрическую энергию, называется электродвижущей силой или ЭДС. ЭДС преобразуют химическую, механическую и другие формы энергии в электрическую. Слово «сила» в данном случае употребляется для обозначения не механической силы, измеряемой в ньютонах, а потенциал, или энергия на единицу заряда, измеряемая в вольтах.

Устройство, которое подает электрическую энергию, называется электродвижущей силой или ЭДС. ЭДС преобразуют химическую, механическую и другие формы энергии в электрическую. Слово «сила» в данном случае употребляется для обозначения не механической силы, измеряемой в ньютонах, а потенциал, или энергия на единицу заряда, измеряемая в вольтах.

Что такое проводники?

В таких металлах, как медь, серебро и алюминий, электроны не связаны прочно с атомами. Их называют «свободными электронами». Это делает их хорошими проводниками. Проводники — это материалы, которые позволяют электричеству легко течь. Когда к одному концу проводника подносится отрицательный заряд, электроны отталкиваются. Когда положительно заряженный объект находится рядом с проводником, электроны притягиваются к объекту.

ВЫШЕ — АТОМ МЕДИ — ОДНОВАЛЕНТНЫЙ ЭЛЕКТРОН СЛАБОСВЯЗАН

Металлы содержат свободно движущиеся делокализованные электроны. Когда прикладывается электрическое напряжение, электрическое поле внутри металла вызывает движение электронов, заставляя их перемещаться от одного конца к другому концу проводника. Электроны будут двигаться в положительную сторону.

Электроны будут двигаться в положительную сторону.

—

Медь является хорошим проводником, потому что большинство электронов, удаленных от ядра, слабо связаны и отталкиваются, так что небольшое возмущение, например разность потенциалов между двумя концами провода, может выбить валентные электроны из свободный атом, который затем возмущает соседние валентные электроны и т. д., что приводит к каскадному возмущению движущихся зарядов или тока по всему материалу. Энергия, необходимая для освобождения валентных электронов, называется энергией запрещенной зоны, потому что ее достаточно, чтобы переместить электрон из валентной зоны или внешней электронной оболочки в зону проводимости, где электрон может двигаться через материал и влиять на соседние атомы. Приведенная выше диаграмма иллюстрирует эту концепцию.

Что такое изоляторы?

Изоляторы — это материалы, в которых электроны не могут свободно двигаться. Примеры хороших изоляторов: резина, стекло, дерево,

Что такое батарея и как она работает?

Батарея преобразует химическую энергию в электрическую посредством химической реакции. Обычно химические вещества хранятся внутри батареи. Он используется в цепи для питания других компонентов. Батарея производит электричество постоянного тока (постоянного тока) (электричество, которое течет в одном направлении, а не переключается туда и обратно, как с (переменным) переменным током). Для получения дополнительной информации о батареях см.: Как работает батарея?

Обычно химические вещества хранятся внутри батареи. Он используется в цепи для питания других компонентов. Батарея производит электричество постоянного тока (постоянного тока) (электричество, которое течет в одном направлении, а не переключается туда и обратно, как с (переменным) переменным током). Для получения дополнительной информации о батареях см.: Как работает батарея?

Генераторы

Под генератором обычно понимается машина, вырабатывающая электрическую энергию. У него есть генераторная головка с проводами, вращающимися внутри магнитного поля. Возникающая в результате электромагнитная индукция заставляет электричество течь по проводам. Гибридные электромобили оснащены генератором, достаточно мощным, чтобы заставить их двигаться. Самые большие генераторы никуда не денутся; они остаются на своей электростанции.

Термопары

Термопара, сокращенно ТС, представляет собой устройство, непосредственно преобразующее тепло в электричество. Термопара также может работать в обратном направлении — используя электрический ток для преобразования тепла или холода.

Термопара также может работать в обратном направлении — используя электрический ток для преобразования тепла или холода.

Проверьте свой

Понимание:

1.

Что заставляет электрический заряд двигаться?

а) Работа

б) Разность электрических потенциалов

в) Устройство, которое работает

г) все вышеперечисленное

2.

Напряжение, развиваемое любым источником электрической энергии, например аккумулятором или генератором —

а) работает только в одном направлении

б) ) называется Электродвижущая сила

в) механическая сила, измеряемая в ньютонах

г) является другой формой статического электричества

3.

Что делает что-то хорошим проводником?

а) при наличии высокой электродвижущей силы между материалом

б) материал, в котором электроны не связаны прочно

в) материалы, не содержащие валентных электронов

г) прочно связанные материалы

4.

Что в основном делает батарея?

а) Преобразовать химическую энергию в тепловую энергию

б) Преобразование электрической энергии в тепловую энергию

в) Преобразование химической энергии в электрическую энергию

г) Преобразование электрической энергии в механическую энергию

5. Термопара преобразует

а) тепловой энергии в электрическую энергию

б) преобразовывать тепловую энергию в химическую энергию

в)

преобразование химической энергии в электрическую

Как работает электричество?

Дон Линкольн, доктор философии, Университет Нотр-Дам

Возможно, современная жизнь настолько запуталась с электричеством, что все воспринимается как должное.

Люди включают лампы и другие электрические устройства, думая, что как только цепь замыкается, один электрон перескакивает с выключателя на лампу со скоростью света, и лампа горит. Они очень ошибаются.

Люди включают лампы и другие электрические устройства, думая, что как только цепь замыкается, один электрон перескакивает с выключателя на лампу со скоростью света, и лампа горит. Они очень ошибаются.

Электричество управляет почти всем в нашем мире, но его неправильно понимают. (Изображение: Дима Зел/Shutterstock)

Как работает электричество? Простыми словами, электричество

результат цепочки электронов, движущейся на месте и толкающей другую

электронов, ударяя их о следующий. Однако распространено мнение, что

электроны на самом деле вращаются, перемещаются из одного места в другое и несут

электрический заряд. Чтобы понять это, следует сначала узнать о мифах о

электричество.

Узнайте больше о том, как работает квантовая механика.

Скорость электронов

В примере с включением света задержки нет

между нажатием выключателя и получением света от лампы. Несмотря на то

Некоторые считают, что электроны движутся со скоростью света, но это не так.

поддерживается наукой.

Если электроны хотят двигаться по проводу, у них есть миллиарды барьеров

впереди: другие атомы и электроны. Например, медная проволока представляет собой цепочку

атомы меди сидят на месте и мало двигаются. Некоторые электроны вокруг

каждый атом может свободно перемещаться и прыгать от одного атома к другому. Эти

электроны создают электрический ток. Когда батарея

в цепи или при включении лампы электрон движется вперед, но

немедленно получает удар от следующего атома и отклоняется. Это продолжает происходить, поэтому

электрон не может двигаться вперед легко. Таким образом, скорость электрона в типичном

бытовой провод меньше десятой доли миллиметра

в секунду. Другими словами, электрону требуется десять секунд, чтобы переместиться на одну

миллиметр.

Это стенограмма из серии видео Понимание заблуждений науки . Смотрите прямо сейчас на Wondrium.

Электроны движутся так медленно, что электрону потребуется 28 часов, чтобы добраться до лампы. (Изображение: TWStock/Shutterstock)

(Изображение: TWStock/Shutterstock)

В простом шестидюймовом фонарике

электрон должен пройти 12 дюймов или 30 сантиметров, чтобы совершить полный круг.

путешествие. Это займет 50 минут. В обычной комнате электрон должен двигаться

около десяти метров, и это займет 28 часов. Тем не менее, электрические устройства работают

немедленно.

Узнать больше о Can

Вы едете быстрее света?

Как создается ток

В батарее ток создается движением

электроны к проводу. Однако, как объяснялось в предыдущем разделе, электроны

не может двигаться быстро из-за всех атомов проволоки.

Когда электрон выходит за пределы батареи, он сталкивается с другой

свободный электрон в проводе. Вновь столкнувшийся электрон движется вперед и сталкивается с

следующий электрон и так далее. Таким образом, ток является результатом электронов

двигаться на месте и бить своих соседей. Это означает, что все электроны в

провода остаются там, где они были, и ни один электрон фактически не выбрасывается из

цепь.

Провода не выталкивают собственные электроны для создания энергии. (Изображение: Billion Photos/Shutterstock)

Итак, почему схемы работают так быстро? Пример сделает это

легко ответить. Если поезд со 100 вагонами и паровозом в кузове тронется с места,

двигателю требуется много времени, чтобы добраться до первой машины. Однако

первая машина начинает движение почти сразу после запуска двигателя, потому что толчок

от двигателя передается через все автомобили к первому. Одинаковый

происходит в цепи с электронами.

Электричество в батарее отличается от электричества

дом. Батарея всегда выталкивает электроны из

негативная сторона. Но в доме электричество толкает и тянет назад все

время снова и снова. В Соединенных Штатах электричество толкают и

втягивается в дом 60 раз в секунду. В Европе это происходит 50 раз в

второй. Другие страны используют один из этих стандартов.

Независимо от вида

электричество – аккумуляторное или коммерческое – происходит то, что электроны не

бегать по проводам и цепям. Они просто посылают энергию движения первому

Они просто посылают энергию движения первому

электрон в, и ток создается.

Узнайте больше о том, как статистика может вам лгать.

Общие вопросы о том, как работает электричество

В: Как работает электричество в вашем доме?

Электроэнергия вырабатывается на электростанции огромными генераторами. Генерируемый ток затем передается по проводам в меньшие сети домов. При включении лампы электричество работает так: электроны начинают трястись на месте и, следовательно, создают ток.

Q: Что такое электричество простыми словами?

Электричество возникает в результате движения цепочки электронов. Вопреки распространенному мнению, электрон не движется сам по себе, чтобы создать ток, поскольку он постоянно сталкивается с окружающими атомами и отталкивается назад. Однако движения доходят до конца линии, создают ток и заставляют электричество работать.

В: Как создается электрический заряд?

Электрический заряд является результатом избытка или недостатка электронов по сравнению с протонами.